丂丂丂丂丂丂

![擼惈杻醿乮彫帣傑傂乯偺恌抐]壙](logo_riha_cp2.gif)

丂侾丏擼惈杻醿乮彫帣傑傂乯偺奣榑丂丂丂

丂

俀丏擼惈杻醿乮彫帣傑傂乯恌抐]壙

侾丏恌抐丂6) 7) 11)

丂丂丂憗婜恌抐偺栚揑偼丄儕僴價儕僥乕僔儑儞奐巒偺抶傟偵傛傞忈奞偺廳搙壔偺杊巭偵偁傞丅

丂丂丂柧傜偐側敪払偺戅峴偑傒傜傟傞帪偼丄CP偱偼側偔戙幱堎忢傗曄惈幘姵傪峫偊傞丅

傑偨丄戙幱堎忢傗曄惈幘姵側偳偺恑峴惈幘姵偺偆偪恑峴偑娚傗偐側傕偺偼丄CP偲岆恌偝傟傞偙偲偑偁傞偺偱拲堄偑昁梫偱偁傞丅

丂丂丂専嵏偲偟偰偼MRI偑桳梡偱偁傝丄CT偱偼敾撉偱偒側偄寉偄擼懝彎傕恌抐偱偒傞丅

丂丂丂巔惃斀墳傪堄恾揑偵弌偝偣傞偲偄偆恌抐朄偑偁偭偨偑丄枹弉側媄擻偺傕偲偱幚巤偝傟傞偲夁忚恌抐偲丄偦傟偵敽偆夁忚帯椕傪彽偔丅

偦偙偱帺慠側巔惃偲帺敪塣摦傪娤嶡偡傞偙偲偱憗婜恌抐傪峴偆傛偆偵側偭偰偒偰偄傞丅

丂丂丂梫揰偼尨巒斀幩偺幏漍側巆懚丄嬝嬞挘偺堎忢丄峈廳椡巿埵妋棫偺抶傟丄帺敪塣摦偑懡條側摦偒偵側傜偢丄寛傑傝偒偭偨掕宆僷僞乕儞偵忢偵巟攝偝傟偰偄傞偙偲丄寧楊憡墳偺斀幩綁瀭獜o側偄側偳偱偁傞丅

丂丂丂偟偐偟側偑傜丄愱栧壠偵傛傞憗婜恌抐偺応乮擇師僗僋儕乕僯儞僌乯傊帣傪帩偪崬傓偨傔偵偼丄堦師僗僋儕乕僯儞僌偱偺峣傝崬傒偑昁梫偲側傞丅

偙偙偱廳帇偝傟傞偺偑儕僗僋場巕偲塣摦敪払偺儅僀儖僗僩乕儞偱偁傞丅

丂丂丂怴惗帣婜偺歁擕忈奞丄恖岺姺婥丄掅弌惗懱廳丄岝慄椕朄丄壖巰嶻丄醶澒側偳偺僄僺僜乕僪偑廳梫偱偁傞丅

塣摦敪払偺抶傟偼廳帇偡傞偑丄儅僀儖僗僩乕儞*1偑惓忢偩偐傜偲偄偭偰埨怱偼偱偒側偄丅

CP偺応崌偼偦偺撪梕偑栤戣偱偁傞丅

丂丂椺乯怮曉傝偑惓忢斖埻偺寧楊偱偱偒傞佀偦傝偐偊偭偰堎忢塣摦僷僞乕儞偱峴偆丏

丂丂椺乯攪偊傞佀曅懁桪埵僷僞乕儞偑懕偔丏

丂丂椺乯棫偰傞佀忢偵偮傑愭棫偪偲側傞丏

丂丂丂寉搙偐傜拞搙偺CP偺憗婜恌抐偼梕堈偱偼側偔丄堦掕婜娫偺僼僅儘乕偑昁梫側応崌偑彮側偔側偄丅

偦偺応崌偵丄偨偩妋掕挜岓偑弌傞偺傪懸偮偩偗偱側偔丄妋掕恌抐偵帄傞傑偱偺婜娫偺埖偄曽偺巜摫乮僴儞僪儕儞僌丆恾1乚4,5乯偑戝愗偱偁傞丅

CP偲暣傜傢偟偄敪払偺僶儕僄乕僔儑儞偼彮側偔側偄丅

僴儞僪儕儞僌傪椼峴偡傞偙偲偱堢帣晄埨偺寉尭偵側傞丅

塣摦敪払偺僶儕僄乕僔儑儞帣*2偑僴儞僪儕儞僌偵傛傝昗弨揑側塣摦敪払偵懀恑偝傟丄梋暘側僼僅儘乕懳徾傪憗婜偵彍奜偱偒傞偲偄偆棙揰傕偁傞丅

*1丗掚偺乬抲愇乭偺傛偆偵丆敪払偑弴傪捛偭偰晄楢懕偵恑傫偱偄偔偲偒偺乬抲愇乭偵偁偨傞廳梫側敪払崁栚丏

*2丗惓忢敪払偺斖埻撪偱偼偁傞偑丆捠忢偲偼堎側傞塣摦敪払宱夁傪掓偡傞孮偱丆乬偄偞傝帣乭偑偦偺嬶懱椺丏枹弉帣傕壓巿偑怢揥孹岦傪掓偡傞孹岦偑偁傝丆CP偺愲懌偲娪暿偑擄偟偄偙偲偑偁傞丏

恾1乚4丂僴儞僪儕儞僌偺嬶懱椺丂6)

恾1乚5丂擼惈杻醿帣偵懳偡傞僴儞僪儕儞僌朄丂6)

俀丏昡壙偺夝庍丂8)

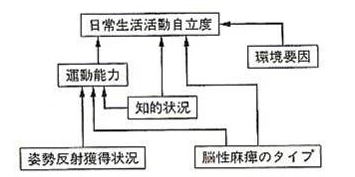

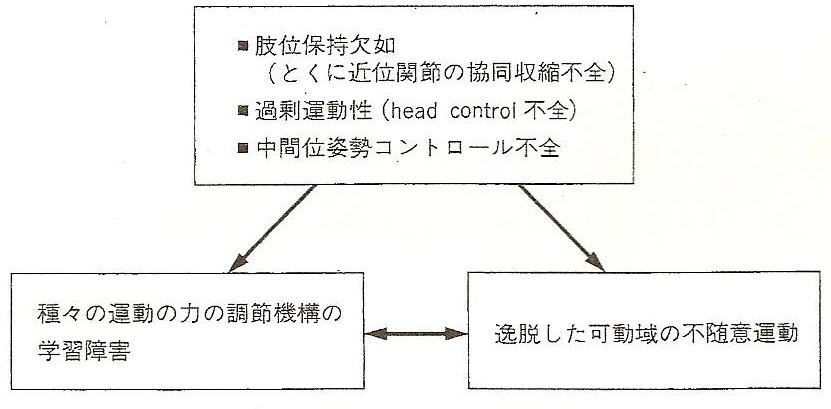

丂丂丂忈奞峔憿傪抦傞偙偲偼丄懳徾帣偺帯椕僾儘僌儔儉偺嶌惉抜奒偵偍偄偰丄壗傪偡傋偒偐丄懳徾帣偺壗偑曄壔偝偣傜傟傞偺偐丄摓払栚昗傪偳偺儗儀儖偵掕傔傞傋偒側偺偐傪抦傞忋偱廳梫側巜昗偲側傞丅乮恾1乚6乯

丂丂丂昡壙偐傜帯椕傊偺揥奐偼丄昡壙寢壥娫偺娭學偵偍偄偰夘擖偟偰夵慞偝傟偆傞揰偼偳偙側偺偐丄懳徾幰偵偍偄偰杮棃敪婗偝傟傞傋偒擻椡偑尰嵼敪婗偝傟偰偄側偄偱偄傞揰偼偳偙側偺偐傪攃埇偟丄偙偺揰偵懳偟偰僾儘僌儔儉偑峫偊傜傟傞傋偒偱偁傞丅

恾1乚6丂忈奞峔憿儌僨儖丂8)

俁丏敪払@擻梊屻梊應丂3) 6) 16)

丂丂丂杒尨偵傛傞6巤愝偺CP偺挷嵏偐傜丄曕峴奐巒帪婜偺暯嬒偼38~47儠寧偱6嵨埲崀偺奐巒偼彮側偔丄9嵨埲崀偺奐巒偼側偐偭偨丅

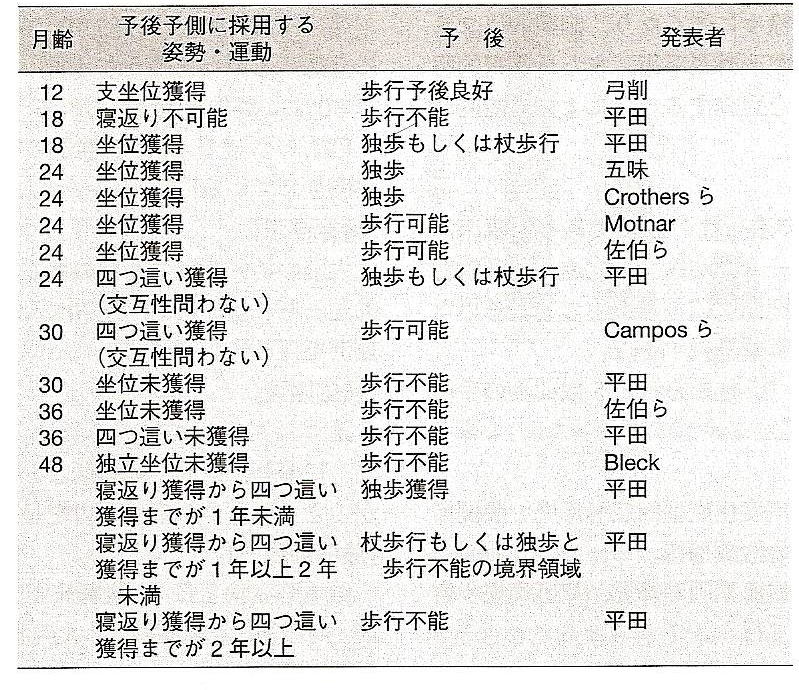

梊屻梊應偼慹戝塣摦敪払偺妉摼寧楊傪婎偵偟偰峴偭偰偄傞丅乮昞1乚2乯

丂丂丂傑偨丄CP偵偍偄偰偼偦傟帺懱傪帯桙偵傕偨傜偡偙偲偼崲擄偱偁傝丄忈奞偺寉尭偲擇師忈奞偺梊杊偑栚昗偲側傞丅

丂丂丂塣摦婡擻偺梊屻偼丄宆偵傛偭偰堎側傞偑丄嵗埵傪偲傟傞帪婜傗怮曉傝偑偱偒偰偐傜巐偮攪偄偑偱偒傞婜娫偱曕峴梊屻傪梊應偡傞丅

丂丂丂堦斒揑側梊屻偼丄昦憙偲弶婜塣摦敪払偐傜丄CP傪寉搙丄拞搙丄廳搙~嵟廳搙偺3孮偵暘偗傞丅

撈棫曕峴乮忨丄憰嬶曕峴傕娷傔乯偺妉摼偑丄寉搙孮偱偼梒帣婜慜敿傑偱偵丄拞搙孮偱偼梒帣婜屻敿~妛摱婜偵丄廳搙孮偱偼惗奤晄壜擻偱偁傞丅

偝傜偵廳搙~嵟廳搙孮偱偼擇師忈奞偑壛傢偭偰戅峴偟偰偄偔宱夁偡傜偲傞丅

丂丂丂拞搙孮偱傕偳偆偵偐曕峴偟偰偄偨傕偺偑丄岆梡邨p偱娭愡捝傗曄宍偑恑傒曕偗側偔側偭偰偟傑偆偙偲傕偁傞丅傾僥僩乕僛宆偱偼寊捙徢偑怣嬄偟曕峴晄擻偲側傞偙偲偑彮側偔側偄丅傑偨丄偰傫偐傫廳愊徢傗岆殝惈攛墛側偳偺幘昦帯椕拞偵攑梡徢岓孮傪堷偒婲偙偟塣摦婡擻偑戅峴偡傞偙偲傕傛偔偁傞丅

昞1乚2丂慹戝塣摦敪払偺妉摼寧楊偲梊屻丂3)

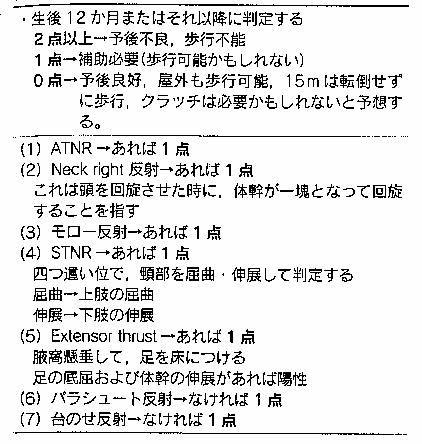

丒Bleck偺僗働乕儖乮昞1乚3乯

昞1乚3丂Bleck偺梊屻梊應僗僐傾丂16)

丂丂1嵨偺帪揰偱偺CP帣偺塣摦擻椡偲尨巒斀幩偺巆懚偺搙崌偄偱珬垇A曕峴偱偒傞傛偆偵側傞偐丄偍傛傃曕峴曗彆嬶偑昁梫偵側傞偐傪梊憐偟傛偆偲偄偆傕偺丅

係丏昡壙曽朄丂2) 15) 16) 17) 18)

丒Prechtl偺帺敪塣摦乮GMs乯偺峴摦娤嶡朄乮昞1乚4乯

慡恎偺帺敪塣摦傪15暘埲忋娤嶡偟偰丄堎忢側GMs強尒傪専摙偡傞丅

巐巿丄懱姶偺帺敪塣摦偺丄

1)塣摦偺怳暆丄2)懍搙丄3)惈幙丄4)楢懕惈丄5)嬻娫惈丄6)巒傑傝偲廔傢傝丄7)庤丒巜偺摦偒

側偳傪娤嶡偡傞丅

庡側強尒偲偟偰丄hypokinesis乮帺敪塣摦偑朢偟偄乯丄poor repertories乮塣摦偺庬椶偑朢偟偔丄摦偒偑扨挷乯丄cramped synchronized pattern乮巐巿傪摨帪偵醶澒條偵摦偐偡乯丄tremulous乮恔偊傪敽偭偨摦偒乯側偳偑偁偘傜傟傞丅

GMs偼丄弌嶻梊掕擔屻俇乣俋廡偺廔傢傝崰傑偱偼writhing movements偲屇偽傟傞塣摦偑弌尰偟丄偦偺屻丄彊乆偵fidgety movements偲屇偽傟傞怴偨側僷僞乕儞傪帩偭偨GMs傊偲曄壔偟偰偄偒丄弌嶻梊掕擔屻15乣20廡傑偱娤嶡偝傟傞丅

GMs偼憗婜嶻帣偍傛傃怴惗帣偺偦傟偧傟偺恄宱妛揑側梊屻梊應偺怣棅惈偑崅偄昡壙朄偱偁傞丅

摿偵丄fidgety movements偑傛傝悘堄揑側塣摦偵曄壔偡傞弌嶻梊掕擔屻20廡偺昡壙乮fidgety movements偺桳柍丄惓忢偐堎忢偐乯偑丄CP偺憗婜恌抐偺惛搙偑嵟傕崅偄偲偝傟傞丅

昞1乚4丂惓忢側GMs偲堎忢側GMs

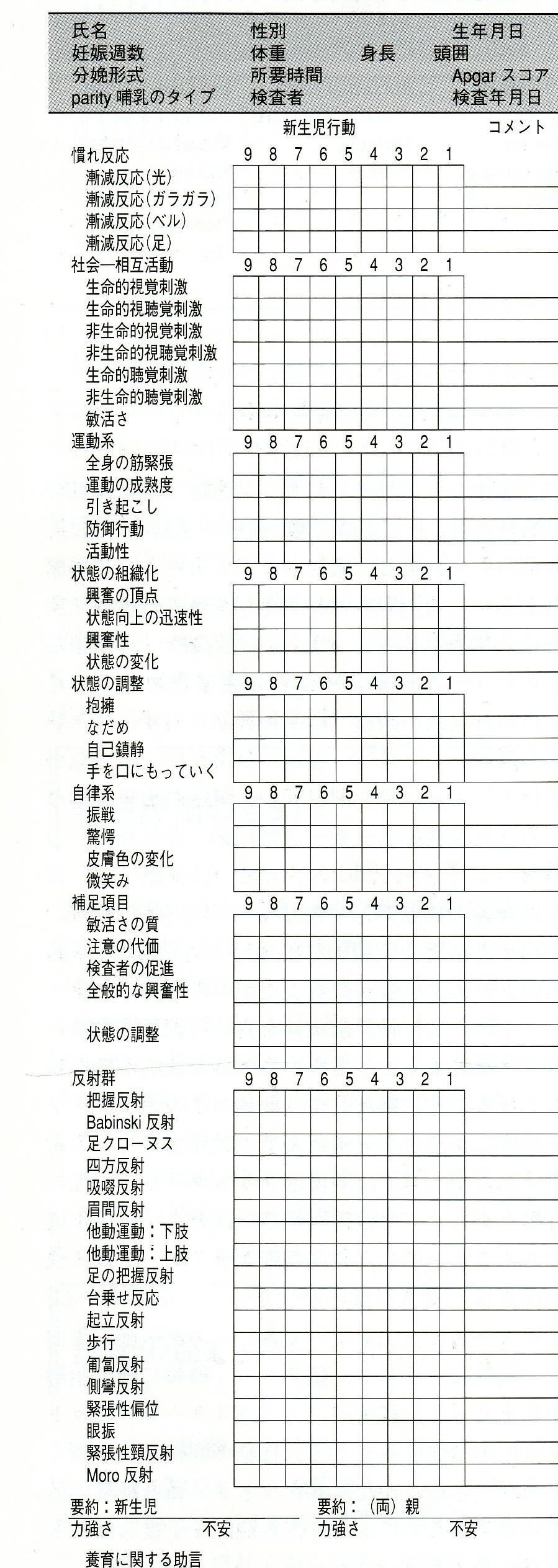

丒Brazelton怴惗帣峴摦昡壙乮NBAS乯丂丂

怴惗帣偺峴摦僔僗僥儉傪帺棩恄宱宯丄忬懺宯丄塣摦宯丄拲堄乛憡屳嶌梡宯偺係偮偵暘椶偟丄偦傟偧傟偺峴摦宯偍傛傃峴摦宯慡懱偺慻怐壔傪昡壙偡傞丅

僗働乕儖偼35崁栚偺峴摦昡壙崁栚乮曗懌崁栚傪娷傓乯丄18崁栚偺恄宱妛揑昡壙崁栚偐傜峔惉偝傟傞丅

峴摦昡壙崁栚偼俋抜奒偱昡壙偝傟傞丅

恄宱妛揑昡壙崁栚偼惓忢斀墳丄掅斀墳丄夁忚斀墳偺俁抜奒偺広搙偱昡壙偝傟傞丅

NBAS偺昡壙崁栚偼丄

嘆姷傟斀墳乮悋柊拞偺怤奞巋寖偵懳偟偰偦偺巋寖傪梷惂偟丄悋柊傪堐帩偡傞擻椡傪帵偡乯丄

嘇曽埵斀墳乮妎惲帪偺晀妶偺惈幙偲晀惈忬懺偱偺帇丒挳妎巋寖偺懳偡傞拲堄乛廤拞偲斀墳惈傪帵偡乯丄

嘊塣摦乮帺敪塣摦偺惉弉搙偲幙丄椺偊偽塣摦斖埻傗塣摦偺墌妸惈丒塣摦僷僞乕儞丄摢晹偺僐儞僩儘乕儖側偳傪帵偡乯丄

嘋忬懺偺暆乮専嵏夁掱偱偺堄幆忬懺偺曄壔忬嫷傪帵偡乯丄

嘍忬懺挷惍乮帺屓捔惷側偳偺傛偆偵嫽暠忬懺偐傜偺挷惍擻椡傪帵偡乯丄

嘐帺棩恄宱宯偺挷惍乮帺棩恄宱宯偵懳偡傞僗僩儗僗偺挜岓丄椺偊偽丄怳愴丄嬃湵斀墳傪帵偡乯丄

嘑桿敪斀墳乮18崁栚偺桿敪斀墳崁栚偺偆偪堎忢斀墳偺悢傪帵偡乯丄偺俈偮偵暘椶偝傟傞丅

丂昞1乚5丂NBAS昡壙昞丂17)

仭抦擻敪払専嵏

丂抦擻敪払専嵏偼丄抦擻偺敪払悈弨傪攃埇偡傞傕偺偱昗弨壔偝傟偨抦擻専嵏傪峴偆丅

戙昞揑側傕偺偼價僱乕朄偲僂僃僋僗儔乕朄偱偁傞丅價僱乕朄偵偼揷拞丒價僱乕幃抦擻専嵏側偳丄僂僃僋僗儔乕朄偵偼WISE乚嘨抦擻専嵏側偳偑偁傞丅

丒揷拞丒價僱乕幃抦擻専嵏

僗僞儞僼僅乕僪丒價僱乕抦擻専嵏傪庤杮偵嶌惉偝傟偨傕偺偱丄抦擻巜悢乮IQ丗乵惛恄擭楊乮MA乯乛楋擭楊乮CA乯乶亊100乯偱嶼弌偝傟傞丅

丒WISE乚嘨抦擻専嵏

丂丂揔梡擭楊偼俆嵨偐傜16嵨11儢寧偱偁傞丅

尵岅惈壓埵専嵏俇庬椶偲摦嶌惈壓埵専嵏俈庬椶偐傜峔惉偝傟傞丅

壓埵崁栚偺昡揰僾儘僼傿乕儖傪昤偔偙偲偱抦揑峔憿傪徻嵶偵尒傞偙偲偑偱偒傞丅

慡専嵏抦擻専嵏偲尵岅惈丒摦嶌惈椉抦擻巜悢傪嶼弌偡傞丅

仭敪払専嵏

敪払専嵏偼敪払忬嫷傪恌抐偡傞傕偺偱丄敪払忋偺栤戣傪敪尒偟丄帯椕偺庤偑偐傝傪摼傞偨傔偺専嵏偱偁傞丅

怴斉俲幃敪払専嵏傗擔杮斉僨儞僶乕幃敪払僗僋儕乕僯儞僌専嵏側偳偑偁傞丅

尵岅忈奞傗抦擻敪払忈奞偺偁傞敪払忈奞帣偺応崌側偳偱丄昗弨壔偝傟偨抦擻専嵏傗敪払専嵏偺巊梡偑擄偟偄応崌傗丄奜棃恌椕応柺側偳偱偺敪払僗僋儕乕僯儞僌偲偟偰墦忛帥幃擕梒帣暘愅敪払専嵏丄擕梒帣惛恄敪払幙栤巻乮捗庣幃乯側偳偑巊梡偝傟傞偙偲偑懡偄丅

丒墦忛帥幃擕梒帣暘愅敪払専嵏

丂丂揔梡擭楊偼侽嵨偐傜係嵨俉儢寧偱丄専嵏崁栚偼塣摦丄婎杮揑廗姷丄幮夛惈丄尵岅敪払偵娭偡傞傕偺偱偁傞丅

CP帣偱偼庡偵塣摦柺偺敪払偺抶傟偑栚棫偪丄惛恄敪払抶懾帣偱偼庤偺塣摦傗敪岅丄尵岅棟夝偺抶傟偑傛偔傒傜傟傞丅

敪払僌儔僼傪堦尒偟偰偦偺巕偳傕偺忈奞傗栤戣揰傪抦傞偙偲偑偱偒傞丅

丒擔杮斉僨儞僶乕幃敪払僗僋儕乕僯儞僌専嵏

丂丂揔梡擭楊偼侽嵨偐傜俇嵨偱偁傞丅

慹戝塣摦丄旝嵶塣摦丒揔墳丄屄恖丒幮夛丄尵岅偺係椞堟偐傜側傞丅敪払巜悢偼嶼弌偣偢丄楋擭楊慄傪婎弨偵惓忢丄堎忢丄媈栤丄晄擻偺偄偢傟偐偵昡壙偡傞丅

丒怴斉俲幃敪払専嵏

丂丂揔墳擭楊偼侽嵨偐傜14嵨偱丄挿婜偺僼僅儘乕傪偟偰偄偔嵺偵偼曋棙偱偁傞丅

専嵏偵懳偡傞巕偳傕偺斀墳傪娤嶡偟丄巕偳傕偺敪払偑摓払偟偰偄傞擭楊抜奒傪應掕偡傞丅

巔惃丒塣摦丄擣抦丒揔墳丄尵岅丒幮夛偺俁椞堟偛偲偺敪払擭楊丄敪払巜悢乮DQ丗乵敪払擭楊乛惗妶擭楊乶亊100乯傪嶼弌偡傞丅

丒擕梒帣惛恄敪払幙栤巻乮捗庣幃乯

丂丂揔墳擭楊偼侽乣俈嵨偱偁傞丅

幙栤梡巻偵傛傞敪払専嵏偱丄塣摦丄扵嶕丒憖嶌丄幮夛丒怘帠丒攔煏丒惗妶廗姷丄棟夝丄尵岅偺俆椞堟偱峔惉偝傟偰偄傞丅

敪払椫妔昞偐傜敪払摿挜傪柧傜偐偵偟丄敪払巜悢傪嶼弌偡傞丅

仭塣摦敪払専嵏

巕偳傕偺塣摦敪払儗儀儖偲塣摦婡擻忈奞偺忬嫷傪攃埇偡傞偨傔偺傕偺偱偁傞丅Milani-Comparetti塣摦敪払昡壙傗塣摦擭楊僥僗僩乮motor age test丗MAT乯丄慹戝塣摦擻椡広搙乮gross motor function measure丗GMFM乯側偳偑偁傞丅

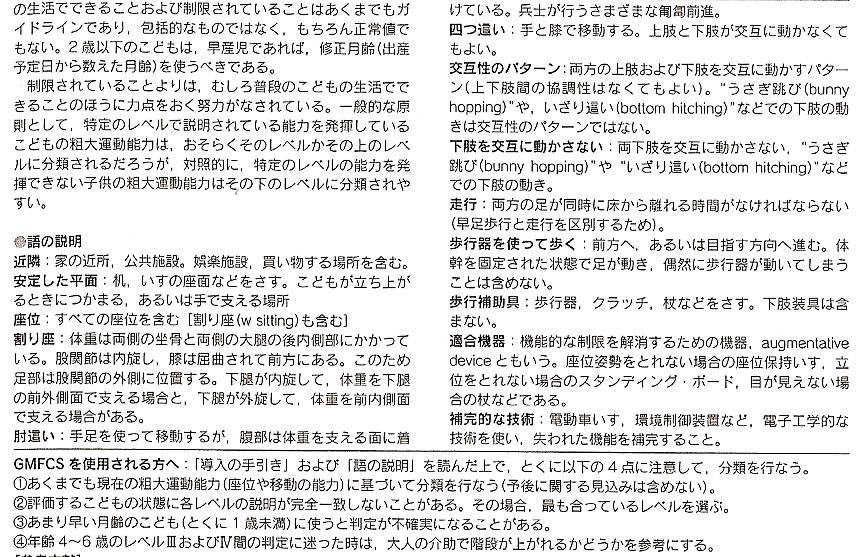

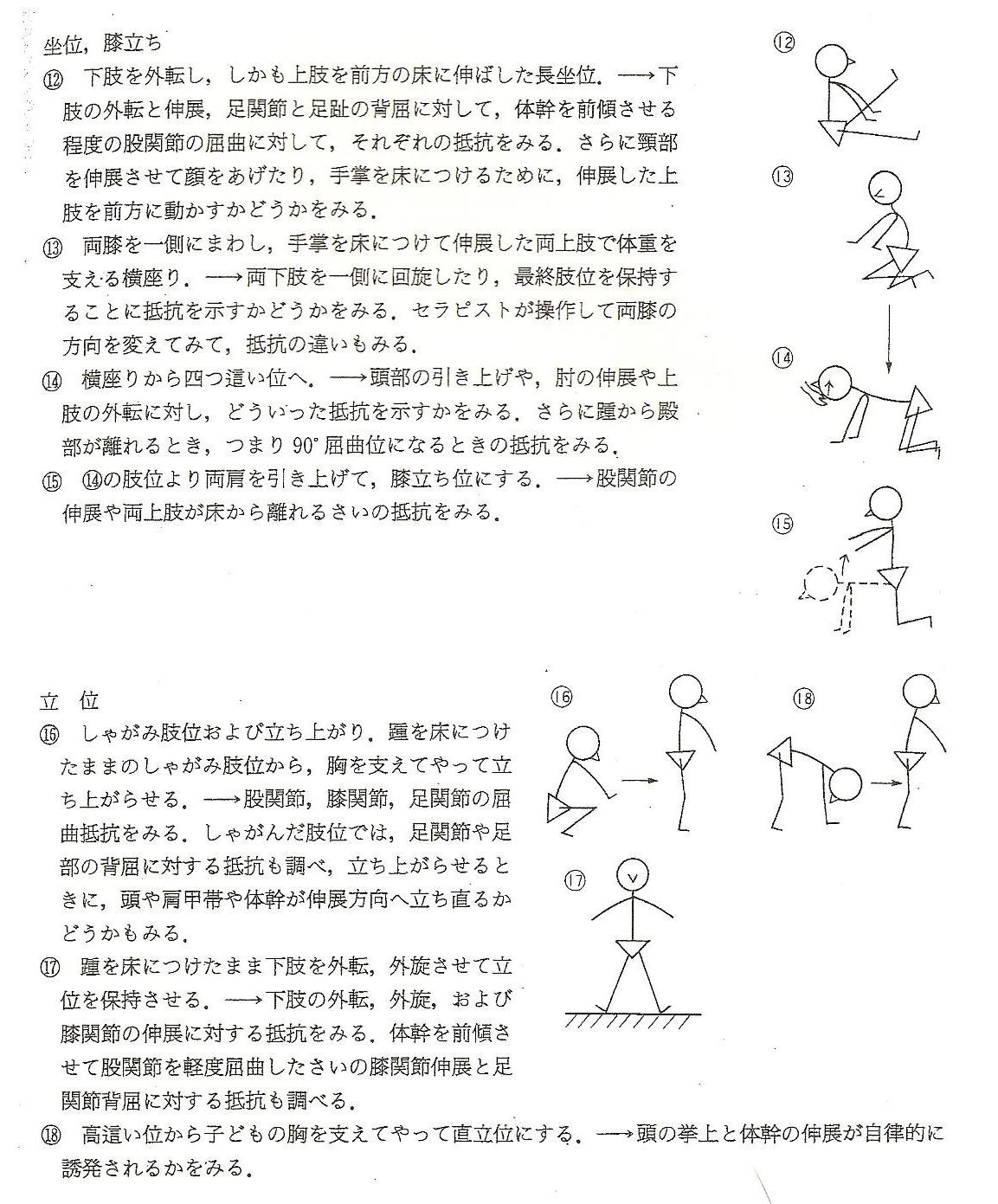

丒慹戝塣摦擻椡暘椶僔僗僥儉乮GMFCS乯乮昞1乚6乯

丂丂CP帣偺慹戝塣摦擻椡傪5抜奒乮儗儀儖嘥~嘪乯偵嬫暘偟偰丄擭楊偛偲偵廳徢搙傪敾掕偡傞僔僗僥儉偱偁傞丅

偝傜偵儗儀儖偛偲偵挿婜揑側宱夁梊應偑偨偰傜傟傞丅

昞1乚6丂慹戝塣摦擻椡暘椶僔僗僥儉乮夵掶擔杮岅斉ver,2.0乯丂16)

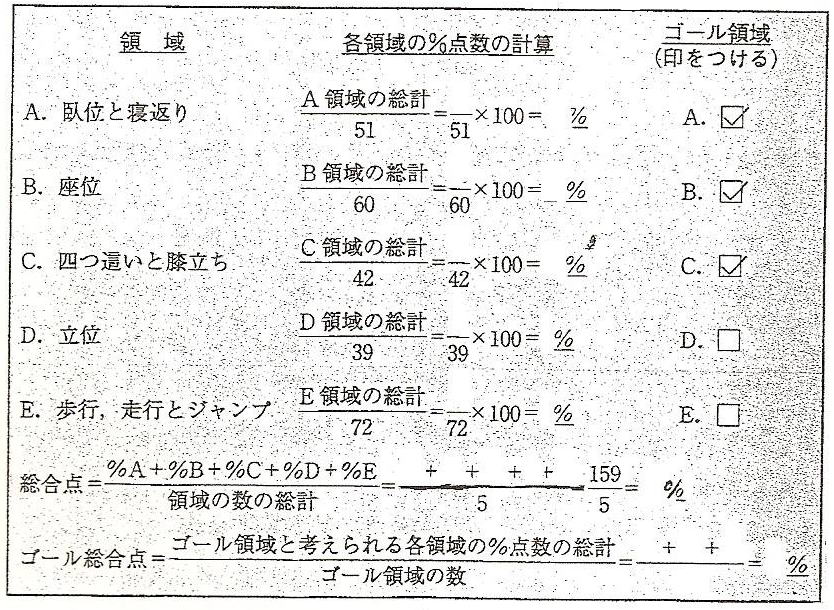

丒慹戝塣摦擻椡広搙乮GMFM乯乮昞1乚7乯

庬乆偺専摙偑側偝傟丄昗弨壔偝傟偨曽朄偱峀偔梡偄傜傟偰偄傞丅

CP帣偺慹戝塣摦擻椡偺曄壔傪宱帪揑偵應掕偟丄帯椕岠壥偺敾掕偵桳梡側広搙偱偁傞丅

昡壙広搙偼丄惓忢俆嵨帣側傜悑峴壜擻側88崁栚偺塣摦壽戣偺払惉搙傪娤嶡偟敾掕偡傞丅

昡壙崁栚偼丄

俙丗夌埵偲怮曉傝乮17崁栚丄乯丄

俛丗嵗埵乮20崁栚丄乯丄

俠丗巐偮攪偄偲旼棫偪乮14崁栚乯丄

俢丗棫埵乮13崁栚乯丄

俤丗曕峴丒憱峴偲僕儍儞僾乮24崁栚丄72揰乯丄

偺俆偮偺椞堟偵暘椶偝傟傞丅

崁栚偛偲偵僥僗僩偺奐巒巿埵丄巜帵帠崁丄徻嵶側嵦揰婎弨偑偁傞丅

嵦揰偼丄奺崁栚偲傕侽乮亖慡偔偱偒側偄乯丄侾乮亖彮偟偩偗偱偒傞乯丄俀乮亖晹暘揑偵偱偒傞乯丄俁乮亖姰慡偵偱偒傞乯偺係抜奒偱峴偄丄揰悢壔偡傞丅

昡壙崁栚偑懡偄偨傔偵僥僗僩偵偼1帪娫慜屻傪梫偡傞丅

傑偨GMFM-88偺尷奅傪摜傑偊偰丄GMFM-66偑嶌傜傟偨丅

昞1乚7丂GMFM偺憤崌揰偍傛傃僑乕儖憤崌揰偺嶼弌曽朄 17)

昞1乚7偺懕偒

丒擼惈杻醿娙堈塣摦僥僗僩乮SMTCP乯

丂丂GMFM偺崁栚偺偆偪丄嵦揰偺慡抜奒偺暘晍偡傞斀墳惈偺傛偄31崁栚傪拪弌偟偰峔惉偟偨僥僗僩朄偱偁傞丅

崁栚偼

夌埵乮7崁栚乯丄

嵖埵乮6乯丄

巐偮攪偄偲旼棫偪乮5乯丄

棫埵乮7乯丄

曕峴乮6乯

偐傜側傞丅

斾妑揑抁帪娫偱峴偊傞傛偄曽朄偱偁傞丅

丒塣摦擭楊僥僗僩乮MAT乯

惓忢帣偺怴惗帣偐傜72儢寧傑偱偺摦嶌擻椡傪婎偵偟偰丄忈奞帣偺塣摦擻椡傪昡壙偡傞曽朄偱偁傞丅

僥僗僩偼忋巿塣摦擭楊偲壓巿塣摦擭楊偐傜側傞丅

塣摦擭楊偲楋擭楊偐傜塣摦巜悢乮MQ乯傪嶼弌偡傞丅

偙偺僥僗僩偵傛傝巕偳傕偺塣摦擭楊偺媞娤揑抜奒偯偗丄塣摦婡擻偺寚擛偺忬懺丄塣摦擻椡摓払搙側偳傪抦傞偙偲偑偱偒傞丅

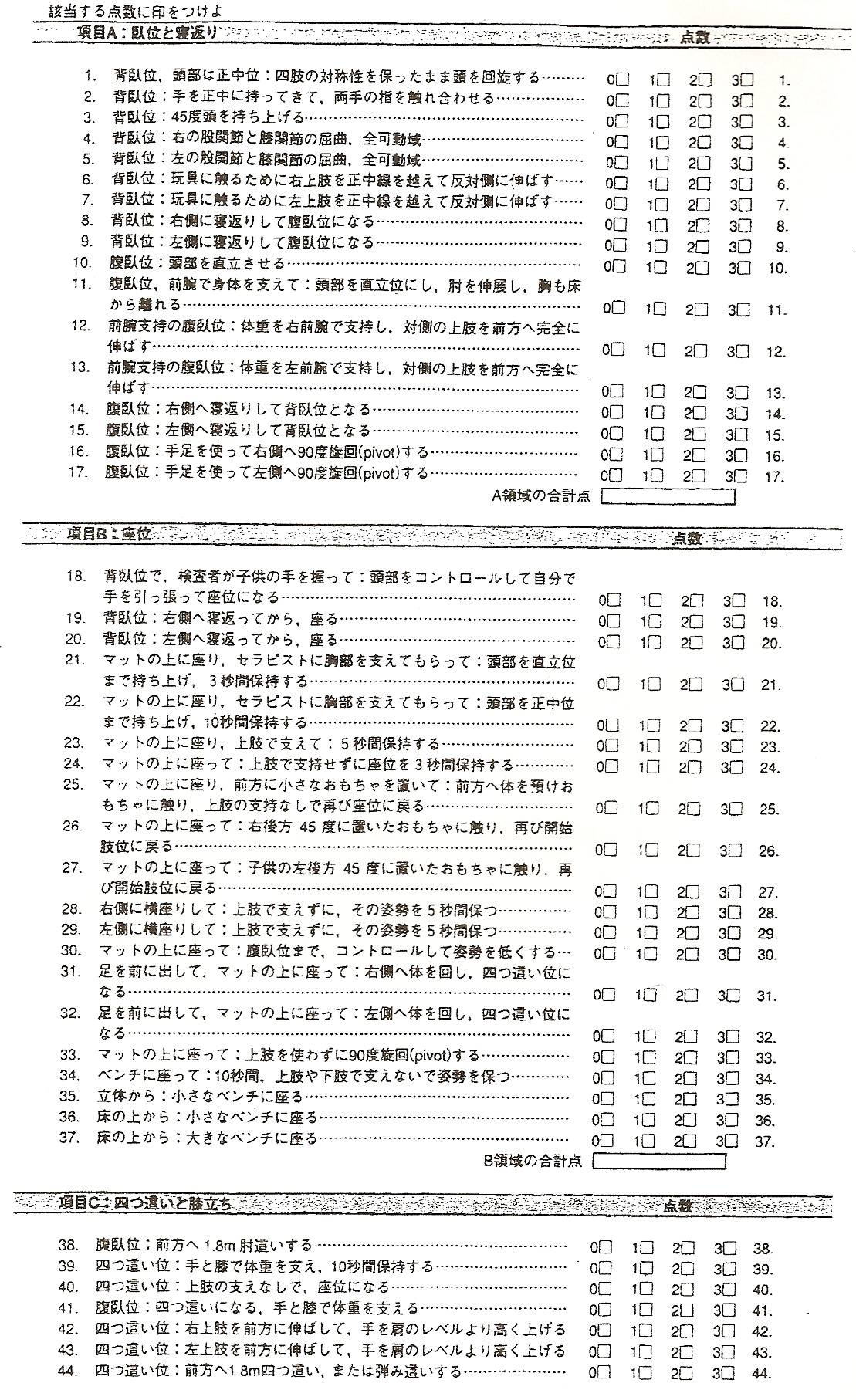

丒Milani-Comparetti塣摦敪払昡壙

丂丂弌惗偐傜俀嵨傑偱偺擕梒帣偺塣摦敪払傪丄斀幩丒斀墳偲偺娭學偱椉幰傪徠傜偟崌傢偣偰昡壙偡傞丅

奺乆偺塣摦擻椡偲斀幩丒斀墳傪懳斾偟側偑傜専嵏偡傞敪払専嵏昞偱偁傞丅丂

塣摦敪払傪帺敪揑峴摦乮巔惃僐儞僩儘乕儖丄擻摦揑塣摦乯偲桿敪斀墳乮尨巒斀幩丄棫偪捈傝斀墳丄僷儔僔儏乕僩斀墳丄孹幬斀墳乯偺憡屳偺懀捠}惂娭學偑寧楊偵廬偭偰婰偝傟偰偄傞丅

丂塣摦婡擻偲偟偰偺帺敪峴摦偼丄廳椡偵懳偡傞摢晹丄巐巿丄懱姴偺擻摦揑塣摦峴摦乮寊偺嵗傝丄嵗埵曐帩丄婲偒忋偑傝丄曕峴側偳乯傪昡壙偡傞丅

桿敪墳摎偼帺敪塣摦偺攚宨偲側傞巔惃僐儞僩儘乕儖偺偨傔偺斀幩傗斀墳偱丄尨巒斀幩丄棫偪捈傝斀墳丄僷儔僔儏乕僩斀墳丄孹幬斀墳傪昡壙偡傞丅

仭恎懱柺偱偺昡壙

丂丂擼惈杻醿偺懡柺揑忈奞偺側偐偱傕丄娤嶡偵傛傝捈愙昡壙偵宷偑傞恎懱柺偱偺昡壙偼丄廬棃偐傜堎忢巿埵丒塣摦丄堎忢嬝嬞挘偲偄偭偨堎忢挜岓偺昡壙偵偦偺惛椡偺戝敿偑偮偓崬傑傟偰偒偨丅

偟偐偟丄嬤擭丄椪彴揑偵偼惓忢塣摦僷僞乕儞偺懀恑偵傛偭偰堎忢惈傪梷惂偱偒傞壜擻惈偑婜懸偱偒傞傛偆偵側傝丄堎忢惈偺昡壙偩偗偱偼晄廫暘偵側偭偰偒偰偄傞丅

丒昡壙巿埵偲強尒

丂丂惓忢擕帣偑帵偡塣摦僷僞乕儞偺拞偱丄摢晹丒懱姴丒巐巿丒峈廳椡揑巿埵偲塣摦偑嫤挷惈傪憹偟丄姶妎宯偺敪払偑偦偺崌栚揑惈傗嫽枴偺斖埻傪曐忈偟偰偄偔夁掱偑昡壙偺婎弨偲側傞丅

擼惈杻醿偺帵偡塣摦僷僞乕儞偺拞偱丄偳偙偵尨巒揑梫慺傪巆偟偰偄傞偺偐昡壙偟丄偦偺惗偠偨戙彏揑僷僞乕儞偐傜栤戣偲偡傋偒寚偗偰偄傞嫤挷惈傗暘棧塣摦傪峫偊偰偄偔丅

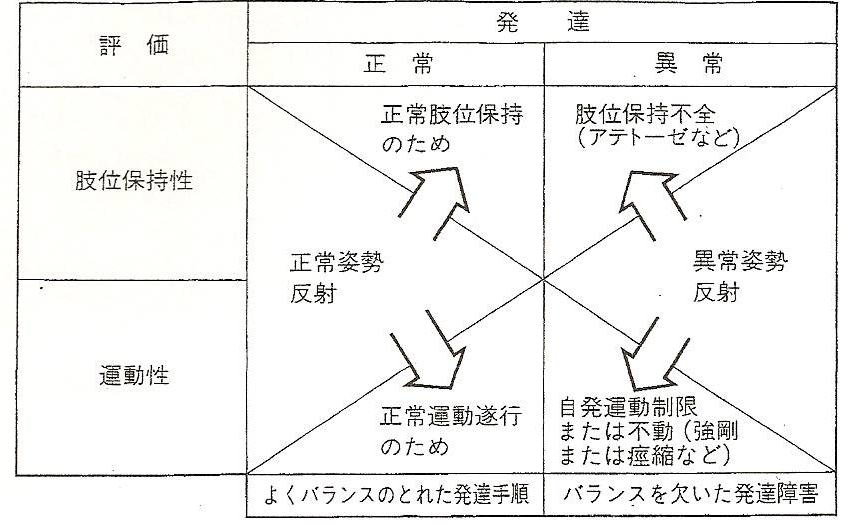

丒堎忢惈偺昡壙

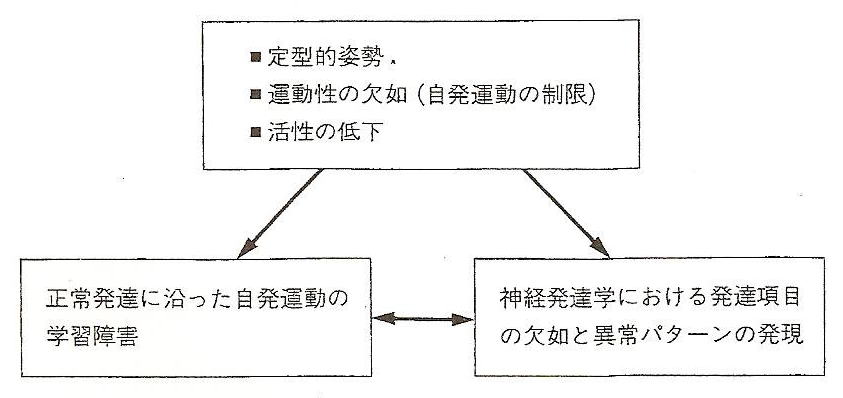

丂丂柧傜偐偵側偭偰偄偔恄宱徢岓妛揑堎忢梫慺偺側偐偺庡側傕偺偲偟偰丄巔惃曐帩擻椡偺寚擛偲帺桼乮悘堄乯塣摦悑峴偺寚擛偑峫偊傜傟傞乮恾1乚7乯丅

偳偪傜偺応崌傕丄栤戣傪書偊偨傑傑擭楊偑恑傓偵偮傟偰徢忬偼埆壔偺堦搑傪偨偳傞偙偲偑梊憐偝傟傞偨傔乮恾1乚8丆9乯丄壗偑摉柺偺堎忢惈乮彨棃丄徢忬傪埆壔偝偣傞梫慺乯側偺偐傪丄屄乆偺擼惈杻醿偵偮偄偰昡壙偡傞偙偲偑昁梫偵側傞丅

椺偊偽丄傾僥僩乕僛宆椺偺傛偆偵丄夌埵偱偺塣摦偵偮偄偰偼斾妑揑椙岲側塣摦僷僞乕儞偱偁傞偺偵丄峈廳椡巿埵乮棫埵乯偱偼傑偭偨偔帺桼搙傪幐偭偰偟傑偆応崌丄偳傫側堎忢敪払夁掱偑僐儞僩儘乕儖偝傟偨栩晹傗懱姴偺曐帩擻椡傪朩偘偰偄傞偺偐偑昡壙偺廳梫揰偲側傝丄醶捈宆椺偺傛偆偵丄巿埵傪偐偊傞塣摦偵懳偟偰懱姴偺夞慁塣摦傗忋壓巿偺暘棧塣摦偑寚擛偟偰偄傞応崌丄偳傫側堎忢巔惃偑偙傟傜偺塣摦傪朩偘偰偄傞偐偑昡壙偺拞怱偵側傞偱偁傠偆丅

堎忢惈偺妋棫偲偲傕偵丄堎忢巔惃斀幩偺弌尰偲堎忢敪払偑柧妋偲側傞偨傔丄偙偺柺偱偺傛傝徻嵶側昡壙傪昁梫偲偡傞偑丄偙傟傜傪曪妵偟偨堦斒揑昡壙偑嬌傔偰崲擄側偨傔丄堎忢巔惃斀幩偵敽偆巿埵曄姺偺偲偒偺塣摦掞峈偺堎忢惈傪昡壙偡傞偺偵嵟傕揔摉偩偲巚傢傟傞巔惃嬞挘乮postural tone乯偺昡壙傪偁偘傞乮恾1乚10乯丅

恾1乚7

恾1乚8丂傾僥僩乕僛宆孮偺栤戣揰

恾1乚9丂醶捈宆孮偺栤戣揰

恾1乚10丂巔惃嬞挘昡壙

仭抦妎擣抦偺昡壙

丂丂擼惈杻醿帣偼塣摦傗摦嶌偺婡擻忈奞偑庡忈奞偱偁傞偨傔偵抦妎擣抦忈奞偑尒夁偛偝傟傗偡偄偑丄偲偔偵醶捈宆椉杻醿帣偼抦妎擣抦忈奞傪敽偆偙偲偑懡偔丄嬻娫擣抦傗恾偲抧偺抦妎擣抦擻椡偵楎傞偲偄傢傟偰偄傞丅

専嵏朄偵偼僼儘僗僨傿僢僋帇抦妎敪払専嵏傗儀儞僟乕丒僎僔儏僞儖僩丒僥僗僩丄儈儔乕幃廇妛慜帣梡姶妎塣摦専嵏朄側偳偑偁傞丅

丒僼儘僗僨傿僢僋帇抦妎敪払専嵏

揔梡擭楊偼係嵨偐傜俉嵨偱丄梒帣丒妛摱偺帇抦妎擻椡傪専嵏偡傞丅

侾丏帇妎偲塣摦偺嫤墳乮埬撪側偟偵揰偲揰傪寢傇慄傪昤偔側偳偺栚偲庤偺嫤墳摦嶌偺専嵏乯

俀丏恾宍偲慺抧乮弴師暋嶨偝傪憹偡慺抧偵懳偡傞恾宍偺抦妎偺曄壔傪専嵏乯

俁丏宍偺峆忢惈乮恾宍偺戝偒偝丄峔惉丄嬻娫偵偍偗傞埵抲側偳堎側傞忦審偺壓偵採帵偝傟傞婔壗妛揑恾宍傪抦妎偟丄偦傟傪椶帡偺婔壗妛恾宍偲曎暿偡傞乯

係丏嬻娫偵偍偗傞埵抲乮暲傫偱採帵偝傟傞恾宍偺拞偱斀揮丄夞揮偟偰偄傞傕偺傪曎暿偡傞乯

俆丏嬻娫娭學乮扨弮側宍懺傗柾條偺暘愅乯

丒儀儞僟乕丒僎僔儏僞儖僩丒僥僗僩

丂丂擭彮帣摱傪懳徾偲偟偰丄

侾乯帇妎丒塣摦婡擻偺敪払昡壙丄

俀乯擼懝彎偺恌抐丄

俁乯忣弿忈奞偺恌抐

傪峴偆丅

巤峴朄偼丄俋枃偺恾宍傪旐尡幰偵侾枃偢偮採帵偟柾幨偝偣傞

丅柾幨偵偼

侾乯恾宍偺抦妎丄

俀乯抦妎偟偨傕偺傪昞尰偡傞乮塣摦婡擻

乯偺俀偮偺夁掱偑娷傑傟傞偨傔丄椉幰傕偟偔偼偳偪傜偐偵忈奞偑偁傞偐嬫暿偡傞偙偲偑昁梫偲側傞丅

丒儈儔乕幃廇妛慜帣梡姶妎塣摦専嵏朄乮MAP乯

専嵏偺懳徾偲側傞椞堟偼姶妎乗塣摦擻椡乮婎慴揑婡擻偲嫤挷惈婡擻乯丄擣幆擻椡乮尵岅婡擻偲旕尵岅婡擻乯丄憤崌揑擻椡乮壽戣夝寛婡擻乯偱偁傞丅

梒帣傪懳徾偵擔杮偱昗弨壔偟偨傕偺偑擔杮斉儈儔乕幃梒帣敪払僗僋儕乕僯儞僌専嵏偱偁傞丅

妛廗忈奞側偳偺儕僗僋帣傪憗婜敪尒偡傞専嵏朄偲偟偰梡偄傞丅

仭擔忢惗妶偍傛傃擻椡忈奞偺昡壙丂

擔忢惗妶傗幮夛惗妶悑峴忋偺栤戣傗夘岇搙偺忬嫷傪攃埇偡傞偙偲傪栚揑偲偟偰偄傞丅

廬棃丄擔忢惗妶偍傛傃擻椡栤戣偺昡壙偼婰弎揑昡壙偑懡偐偭偨偑丄椕堢偺岠壥敾掕傪惗妶悑峴偺栤戣偐傜媞娤揑偵偲傜偊傞偙偲偺昁梫惈偐傜丄昗弨壔偝傟偨昡壙広搙偑梡偄傜傟傞傛偆偵側偭偰偒偰偄傞丅

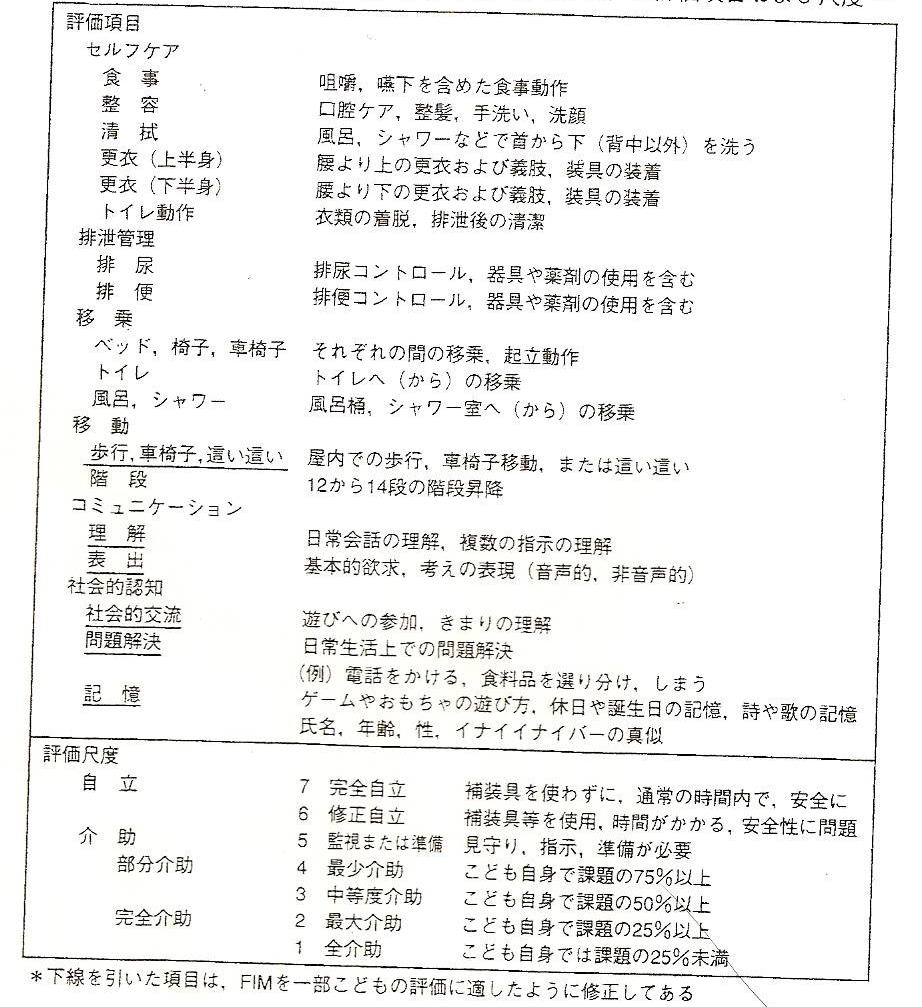

丒Wee-FIM乮functional independence measure for children乯

丂丂乮昞1乚8乯

惉恖梡偺FIM傪婎偵偟偰彫帣偺昡壙偵昁梫側廋惓傪壛偊偨巕嫙偺偨傔偺婡擻揑帺棫搙昡壙朄偱偁傝丄FIM偲摨條偵18崁栚丄昡壙広搙傕7抜奒偵嬫暘偝傟偰偄傞丅

彫帣偺ADL偺嫟捠広搙偲偟偰桳梡偱偁傞丅

俇儠寧偐傜俈嵨掱搙傑偱偺彫帣偺擻椡掅壓傪昡壙偡傞広搙偱丄惍梕摦嶌丄攔煏僐儞僩儘乕儖丄塣摦丄堏摦丄僐儈儏僯働乕僔儑儞丄幮夛惗妶偵娭楢偟偨擣抦偺椞堟傪昡壙偡傞丅

宱夁偲偲傕偵婲偙傞婡擻揑曄壔傗丄夘岇搙傪應掕偡傞丅

僥僗僩偼30暘埲撪偱峴偆偙偲偑偱偒傞丅

丒彫帣偺擻椡掅壓昡壙昞丂pediatric evaluation of disability inventory乮PEDI乯乮昞1乚9倎~們乯

丂丂巕偳傕偺婡擻忬懺傪應掕偡傞偨傔偵奐敪偝傟偨曪妵揑昡壙朄偱丄婡擻揑惂尷偲擻椡掅壓偺俀偮偺奒憌傪昡壙偡傞偙偲偑堄恾偝傟偰偄傞丅

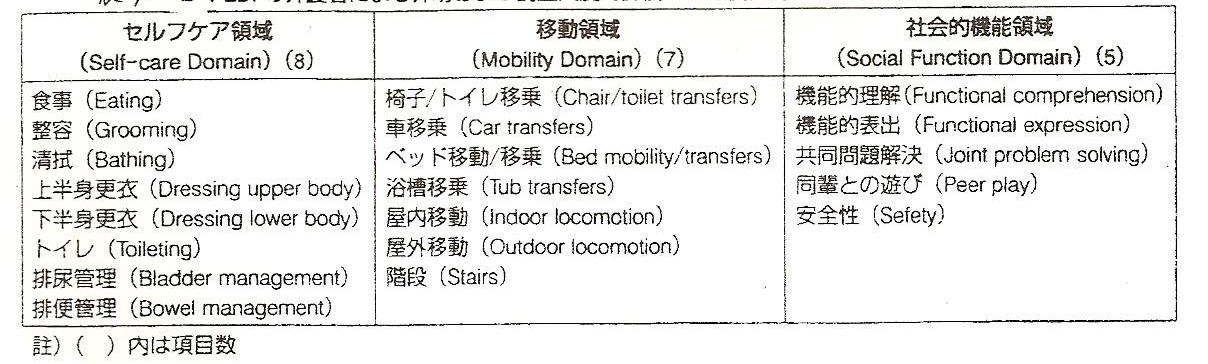

崁栚偼

僙儖僼働傾乮8崁栚乯丄

堏摦乮7崁栚乯丄

幮夛揑婡擻乮5崁栚乯

偺俁椞堟20崁栚偵暘椶偝傟丄應掕広搙偼婡擻揑媄擻広搙丄夘岇幰偵傛傞夘彆広搙丄廋忺広搙偺俁偮偱偁傞丅

擭楊懳徾偼俇儠寧偐傜7.5嵨傑偱偱丄懳徾帣偵徻偟偄椪彴壠傗嫵堢娭學幰偵傛傞愱栧揑恌抐丄偁傞偄偼椉恊偐傜偺挳庢乮45乣60暘掱搙乯偵傛傝幚巤偝傟傞丅

婡擻揑媄擻偺奺崁栚偼丄梫慺揑媄擻傪侾乮擻椡偑偁傞乯偐丄侽乮傑偩擻椡傪帵偟偰偄側偄丄晄壜擻偱偁傞乯偺俀抜奒偱昡壙偡傞丅

堦曽丄暋崌揑妶摦偵偍偗傞悑峴偼丄妶摦傪惉偟悑偘傞偨傔偺昁梫側夘彆乮夘岇幰偵傛傞夘彆広搙丗侽乣俆偺俇抜奒乯偲娐嫬揑挷惍偺儗儀儖乮N丆R丆E偺俁抜奒乯傪梡偄偰昡壙偝傟傞丅

仏Wee-FIM偑擻椡掅壓偺傒傪應掕偟偰偄傞偺偵懳偟丄PEDI偼婡擻揑惂尷乮擻椡乯偲擻椡掅壓乮悑峴乯偺椉曽傪應掕偟偰偄傞偺偱丄曄壔偵懳偡傞斀墳惈偑崅偄丅

Wee-FIM偼幚巤帪娫偑抁偔丄擻椡掅壓傪奣娤偡傞偺偵揔偡傞丅

椉幰偺摿挜傪摜傑偊偨巊偄暘偗偑昁梫偱偁傞丅

丒偦偺懠

丂丂塣摦敪払傗婡擻昡壙偺曽朄偵偼僎僛儖偺敪払恌抐僥僗僩丄僀儕儞僌儚乕僗偺婎弨丄僇僫僟嶌嬈悑峴應掕乮COPM乯丄僑乕儖払惉僗働乕儕儞僌乮GAS乯側偳懡偔偺曽朄偑偁傞丅

昞1乚8丂WeeFIM偺昡壙崁栚偍傛傃広搙丂17)

昞1乚9a丂PEDI偺婡擻揑媄擻崁栚

昞1乚9b丂PEDI偺夘岇幰偵傛傞夘彆偍傛傃挷惍広搙偱昡壙偝傟傞暋崌揑妶摦崁栚

昞1乚9c丂3庬椶偺應掕広搙偵娭偡傞昡壙婎弨

丒僇僫僟嶌嬈悑峴應掕乮COPM乯

丂丂僙儖僼働傾丄巇帠偍傛傃儗僕儍乕偺3椞堟偺拞偐傜丄杮恖偑偁傜偐偠傔廳梫惈傪昡壙偟偰愝掕偟偨妶摦偵偮偄偰丄夘擖慜屻偺枮懌搙偍傛傃払惉搙傪昡壙偡傞丅

梒帣偱偼丄幚巤偺崲擄偝偑巜揈偝傟偰偄傞偑丄椉恊側偳偺戙棟昡壙偵傛偭偰幚巤偡傞偙偲偑偱偒傞丅

丂丂巕偳傕傗恊偺帇揰偑丄屄暿揑側栚昗偵娭偡傞昡壙偵斀塮偝傟傗偡偄儊儕僢僩偑偁傞丅

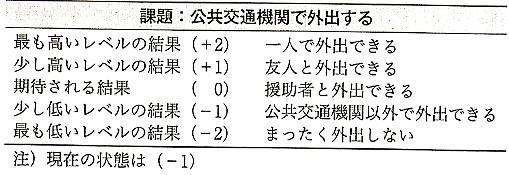

丒僑乕儖払惉僗働乕儕儞僌乮GAS乯

丂丂屄恖偵偲偭偰幚嵺揑偵堄枴偺偁傞摿堎揑側壽戣傪愝掕偟丄偦偺壽戣偵娭偟偰僑乕儖払惉僈僀僪偲屇偽傟傞丄屄恖偵崌傢偣偨應掕広搙傪嶌惉偡傞偙偲偵傛傝丄夘擖屻偺寢壥傪昡壙偡傞丅

僑乕儖払惉僈僀僪偺椺傪昞1乚10偵帵偡丅

偙傟偼丄摓払栚昗傪婎弨乮0乯偲偟偨亅2~亄2偺5抜奒偺広搙偱偁傞丅

婔偮偐偺僑乕儖払惉僈僀僪傪嶌惉偟丄僑乕儖払惉僗僐傾傪嶼弌偡傞偙偲偑偱偒傞丅

昞1乚10丂僑乕儖払惉僈僀僪偺椺

丂俁丏擼惈杻醿乮彫帣傑傂乯帯椕曽朄鑻Z

丂係丏彫帣杻醿偵懳偡傞儕僴價儕僥乕僔儑儞

丂俆丏奺敪払婜偺椕堢

丂俇丏擼惈杻醿偺昦宆暿傾僾儘乕僠丂

丂俈丏屇媧忈奞

丂俉丏愛怘殝壓婡擻忈奞丂

丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂