脳性麻痺(小児麻痺・小児まひ)のリハビリテーション

1.脳性麻痺(小児まひ)の概論

2.脳性麻痺(小児まひ)診断・評価

3.脳性麻痺(小児まひ)治療方法・手技

4.小児麻痺に対するリハビリテーション

5.各発達期の療育

6.脳性麻痺の病型別アプローチ

痙直型

1)痙直型四肢麻痺 12)

■問題点と治療原則

① 全身的な運動量が少なく、特に四肢は体幹中央部に引き寄せられて上下肢の運動範囲が狭い上に、運動が定型的であり運動や姿勢の変化に対する適応性が問題となる。

治療では体幹の抗重力伸展活動を促通し、自発的な運動を量的に増加させるとともに運動内容の質的な改善を図り、姿勢や運動への適応性を高める。

また四肢を体幹から引き離し、脊柱の伸展活動とともに肩甲帯の後退や肩関節の外転・外旋の可動域を拡大する。

② 胸郭運動が阻害されて特有の樽状胸郭を生じたり、発生や呼吸の能力が低下したりするとともに、睡眠リズムや排泄など生活リズムの障害を伴うことが多い。

治療では肩甲帯周囲と胸郭の運動を促して、呼吸能力の改善とともに生活リズムを整える。

③ 視覚・聴覚刺激への反応性が低下する重度児では、聴覚優位な症例が多い。

治療では、感覚刺激に対する子供の反応を評価し、多様で多量な感覚刺激を段階的に導入して子供の反応性を増やす。

④ 痙性分布の左右差により、全身的な姿勢や運動の非対称性が臨床像としてみられる。

より障害が少ない側での活動が優位となり、連合反応として全身的に異常な筋緊張を強める。

治療では、課題を遂行する際には努力を強要しないで段階的に与える。

連合反応により全身的に筋緊張が亢進しないよう抑制手技を加えて、姿勢筋緊張を正常化しながら進める。

⑤ 上肢機能では、肩や肘関節の可動域制限や脊柱の伸展方向の筋活動が欠如するために、上肢の前方や挙上・外転・外旋、前腕回外の運動域が狭くなる。

空間で手を使う動作は最も困難で、しかも連合反応により、ある局所の動作が全身の筋緊張の亢進に結びついて姿勢保持や両手動作を困難にする。

治療では脊柱伸展の活動を促通しながら、健康体や上肢の運動域を拡大して体幹から分離した上肢の使い方を教える。

また連合反応を出現させないよう手の操作の段階的な課題の与え方に注意する。

⑥ 日常生活動作では自立度が低下し、家庭や学校など社会生活面での自立の問題が年齢とともに大きくなる。

獲得させたい日常の諸動作を作業療法士や言語聴覚士、親、教師、保育士など関連職種とのチームワークとして取り組む。

⑦ 異常発達は中枢部では脊柱側弯・亀背が、下肢では股・膝関節屈曲拘縮や股関節脱臼、尖足変形が生じやすい。

上肢では肘屈曲や前腕回内拘縮が多くみられる。下肢では年齢とともに骨折が起こりやすくなる。

日常の姿勢管理として、腹臥位や立位で上下肢への体重負荷の機会を多くしたり、多様な姿勢の変換や運動量を確保したりする。

拘縮・変形に対しては整形外科医を定期的に受診して、手術の適応時期を見極める。

座位の姿勢を保持することが年齢とともに多くなるが、長期的視点から座位保持の利点と欠点を確認し、その対応策を治療プログラムに反映させる。

成長期にあり異常発達が起こりやすい学童期では、フォローアップによる継続的な医療的チェックを実施したり、親や学校と連携して日常生活管理を徹底したりする。

成人期でも継続的な医療的チェックをベースに、各種福祉機器を利用したり、住宅改造などの環境改善を助言したりQOLの視点から援助する。

年齢とともに起こる運動面の後退を防ぎ、現有のADL能力の維持および改善に努める。

2)痙直型両麻痺

①両麻痺の痙性分布

痙性は主に骨盤帯と下肢に分布するが、体幹および上肢にも軽度の痙性分布を示すため上肢機能にも問題を持つことが多い。

痙性分布には左右差がある。

体幹深部筋の痙性分布の非対称性により、肩甲帯と骨盤帯の位置(アライメント)異常が発生しやすくなる。

体幹の表在筋、特に内転筋と内旋筋の痙性分布により四肢の外転運動が制限される。

②両麻痺の発達の特徴

新生児期では両麻痺の症状は目立たないが、よく観察すると下肢の運動が少なく、また、下肢の分離運動や交互運動がほとんどみられなかったり、膝窩角が拡大したりすることがある。

下肢の分離運動を確認する方法として、乳児の膝を軽く伸展位に保持したままの状態で足部に背屈や底屈運動が生じるかどうかで判断できる。

両麻痺の場合、膝を伸展位にすると足部の背屈運動が生じにくくなる。

膝窩角の検査では、より傷害されている側が初期に拡大する(図1‐25)。

図1‐25 より障害された側の

膝窩角が拡大する

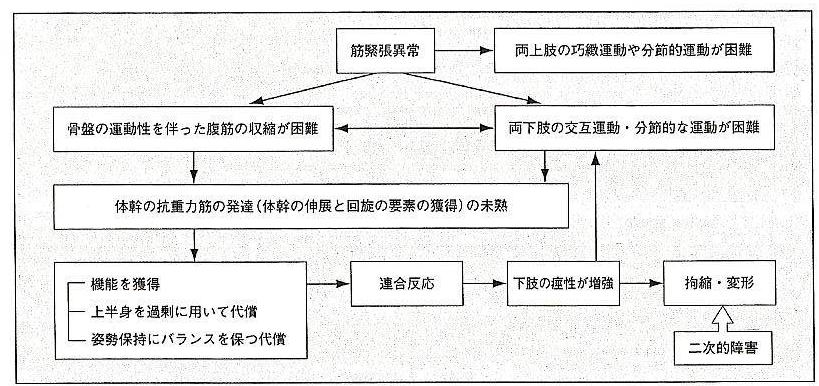

図1‐26 痙直型両麻痺の運動発達の遅れと異常発達の原因 14)

③キッキング

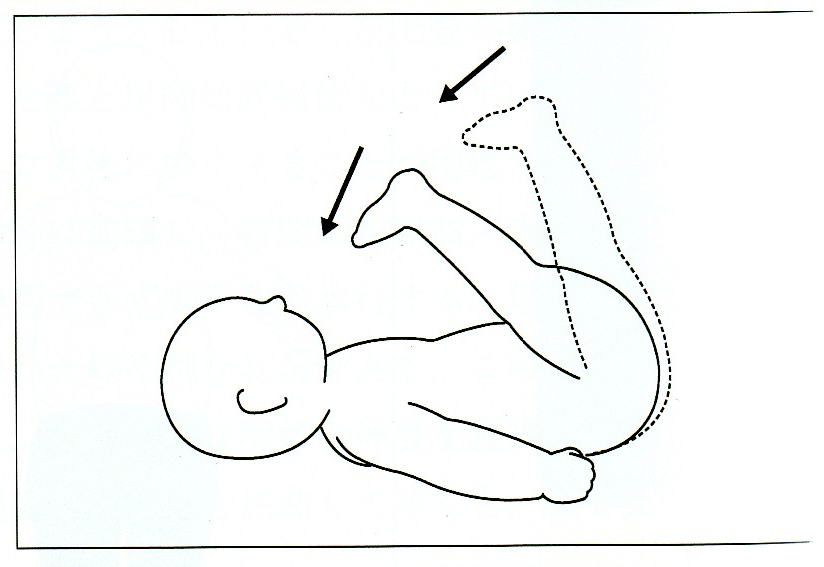

両麻痺のキッキング(蹴り運動)の特徴は典型的な伸展パターンと屈曲パターンを繰り返すことである(図1‐27)。

つまり、下肢を屈曲するときは必ず股関節屈曲・外転・外旋/膝関節屈曲/足関節背屈をし、下肢を伸展するときは必ず股関節伸展・内転・内旋/膝関節伸展/足関節底屈をしてくる。

また左右差が存在し、より麻痺が軽度の下肢のキッキングが多くなった結果、より患測の下肢は健側の下肢のキッキングによって股関節の内転・内旋を強めてくる(図1‐28)。

その結果、より健側のキッキングは患側の股関節の脱臼を生じる要因となる。

④起き上がり動作

・割り座

痙直型両麻痺では体軸内回旋を伴った床からの起き上がりは難しいため、腹臥位から上肢を支持し、体幹を押し上げ四つ這いになり、重心を後方へ移動して座る。

上肢の支持性が弱い児は前腕で支持し、腕の引き込みで膝を腹部の下へ引き寄せ、上肢支持で体幹を起こしてくる(図1‐29 )。

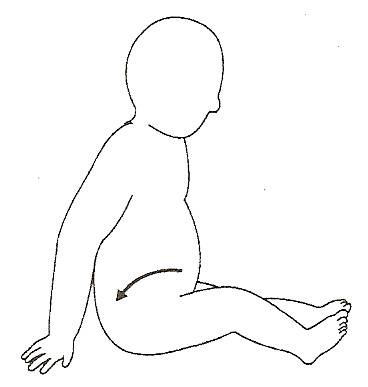

割り座は基礎面積が広く、骨盤の不安定さを股関節屈筋・内転筋・内旋筋などで代償的に固定し、姿勢を安定させる。両手を自由に使用できる唯一の座り方であるため、一度割り座を覚えてしまうと、他の座り方を自分からはしなくなる。

割り座ばかりの活動は股関節屈筋・内転筋・内旋筋、膝関節屈筋などの筋緊張を増し、立位姿勢がとりにくくなったり、変形・拘縮の異常発達を進行させたりするので注意を要する。

図1‐29 腹臥位から対称的に割り座に移行する

・長座位

長座位は姿勢保持に過剰な努力を要し姿勢が安定せず、手を自由に使うことができないこともあり、日常生活上でもこの姿勢をとらないことが多い。

多くの児はハムストリングが短縮しており、骨盤が後傾し仙骨部で体重を受け、重心は後方にある。その結果、脊柱を伸展することが困難となる。

さらに膝関節を屈曲し、足関節は底屈位をとる。また、内側ハムストリングの痙性がより強いため、股関節を内旋する要因となる。

痙直型両麻痺児では頸・肩・上肢・上部体幹の障害の軽い部位を代償的に使い、過剰な努力で重心を後方から前方に持ってきて、後方の転倒を防いでいる(図1‐30)。

この結果、脊柱の後弯や下肢の連合反応が強まり、股関節屈筋・内転・内旋筋、膝関節屈筋、足関節底屈筋などの筋緊張が増し、下肢の交差や尖足が増強する。

図1‐30

■アプローチ

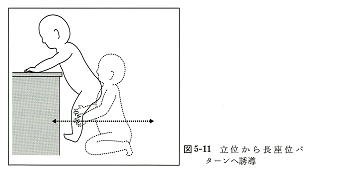

痙直型両麻痺児は屈曲の要素から成り立っており、割り座しかできない痙直型両麻痺児に対して長座位を経験させることは全身の分離運動につながる。

長座位を保つためには後方に転倒しないよう体幹の屈曲を強め、上体を前方に運ぶ必要がある。

しかし、この肢位は最も脱臼を起こしやすい危険な肢位でもあり、レベルの低い例では濫用を避けるべきだ。

長座位そのものをとらせなくても、長座位と同じ姿勢を経験することは出来る。

立位は比較的全身が伸展の要素が強く、立位姿勢から始めると伸展と屈曲の要素を組み合わせやすくなる。

立位をとらせ、セラピストは膝を保持する。

次に下肢を外旋させながら、ゆっくりと踵の方に体重を移動させていく。

子供の殿部をセラピストの肩で受け、この状態でハムストリングスや下腿三頭筋の伸張と足関節背屈、骨盤の前傾、下部腹筋の収縮をはかる。

子どもの脊柱が屈曲しているようなら、一度前方に押し戻し脊柱の伸展を促す。

空間で子どもを長座位姿勢と同じパターンをとらせることが出来たら、次に子どもの殿部をセラピストの肩から胸、腹部へと降ろしていく。

最終的には膝の上に殿部を降ろすか床の上に降ろして長座位を完成させる(図1‐31)。

割り座は内側ハムストリング、大腰筋、大腿直筋の緊張の少ない肢位であり、抗重力筋(脊柱起立筋)の活動のための訓練がなされやすい。

この時、大内転筋、殿筋群、腸骨筋、長・短内転筋の活動によって体が支えられる。

⑤移動

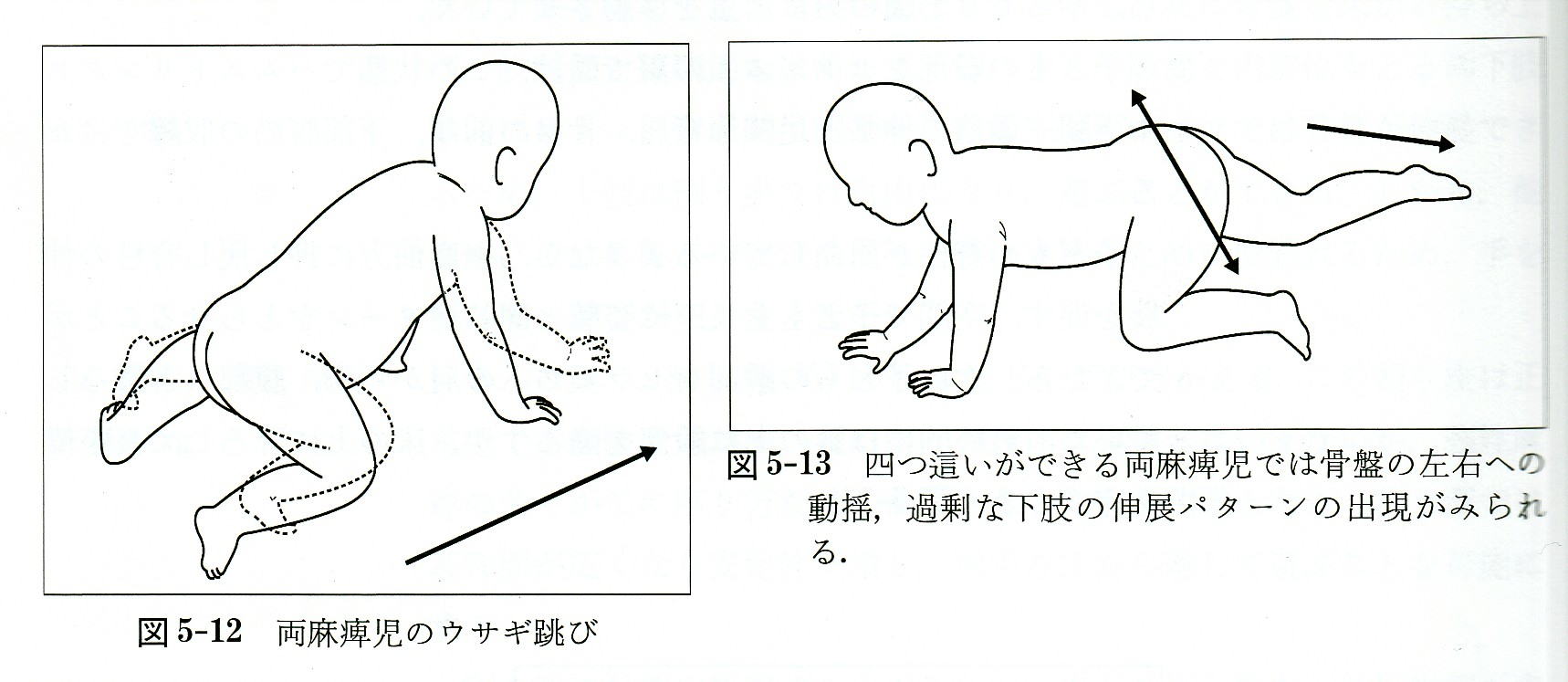

正しい四つ這い姿勢がとれないため、割り座の姿勢から殿部を少し持ち上げ上肢に体重移動を繰り返し、バニーホッピングをする(図1‐32)。

上下肢の交互運動は少なく、両下肢を屈曲位のまま前進する。

両麻痺児ではバニーホッピングが長期化する傾向がある。

そうなると立位に必要な股関節や膝関節の伸展が発達しないので、早期から立位を治療に取り入れる必要がある。

中等度~軽度両麻痺児では異常なパターンではあるが四つ這いできることがある。

上下肢の交互性はみられるが、骨盤が左右に動揺し、体重を股関節で受けることが出来ない。

下肢が過剰な伸展パターンに入り込むため、股関節の内転・内旋が強まる(図1‐33)。

⑥つかまり立ち

正常児のように両下肢の分離運動が困難なため、膝立ちから片膝立ちへ移ることは困難である。

そのため、上肢の引き込みによる代償で体を引き上げ、両下肢はほぼ同時に突っ張り立ち上がろうとする(図1‐34)。

しかし、足部の背屈が困難なため、前足部で体重を受け尖足位で立位をとる。

⑦立位姿勢

屈曲型と呼ばれる姿勢は、体幹の屈筋群の過緊張により脊柱の重力に逆らった伸展が発達していないため、脊柱は屈曲し骨盤は後退する(図1‐35)。

歩行では体幹部の可動性がないため、体を前後に動かして歩く。

屈曲型の子どもは独歩が困難で、歩行器やクラッチに頼ることが多い。

松葉杖を使用すると、ますます体幹屈曲を強めてしまう。

歩行器ではPCW(postural control walker)を使い、脊柱の伸展を日常的に促すことが試みられている。

伸展型では体幹の伸展によって股関節屈曲を代償する(図1‐36)。

骨盤は前傾し、膝は屈曲位をとるため下腿の振り出しが困難となる。

代償的脊柱の伸展により、体重増加と共に股関節屈曲・内旋、膝屈曲が強まる。

体重は前足部の内側縁にかかり、外反変形を生じ、足底アーチは低下する。

両下肢内転のため基底面が狭くなり、バランスをとるのが困難となる。

⑧歩行

歩行が可能な症例では、多くは就学前までに歩行を獲得する。

多くは股・膝・足関節のすべてを屈曲した、いわゆるクラウチング歩行を呈する。

これは、ハムストリングの過剰活動あるいは短縮、および拮抗筋である大腿四頭筋の活動の低下によって生じると考えられる。

歩行獲得時にはみられなくても5年以内にはクラウチング歩行に変化していくことが多い。

このような歩行の継続により、次第に筋の短縮が進行し、手術の適応となる場合が多い。また、立脚相と両脚支持期の時間が長い。

3)痙直型片麻痺

痙直型片麻痺では、新生児期は姿勢緊張、運動発達の左右差がはっきりしないが、患側の把握反射が出現しないことは生後1ヶ月以内で出現し、生後2ヶ月頃になると

患側上肢の動きが少ない、

肩甲帯が後方に引かれている、

上肢の回内伸展、

患側の指をしゃぶらない、

腹臥位で肘位(on the elbows)をとれない

などが明瞭になってくる。

下肢の症状は送れて4~6ヶ月頃明らかとなる。

6ヶ月頃より手指は握りしめていることが多くなり、患測の深部反射亢進、病的反射も認められる。

患側の感覚過敏(接触過敏)、知覚障害、視野欠損、感情のコントロール困難などを伴うことがある。

<片麻痺の発達の特徴>

①正中位指向の特徴

正常児は両側使用段階を経験することで両側の感覚-運動協調が発達していく。

片麻痺児は健側の上肢のみしか正中位に運ぶことが出来ず、両側使用段階を経験することが少ない。

健側の正中位活動は頭を健側に向けるだけでなく、患側の潜在的な痙性を高める。

また、非対称性頚反射(ATNR)の影響で後頭側である患側の上肢の屈曲が強まる(図1‐37)。

②寝返りの特徴

患側上肢が体の正中線を越えて内転することが困難なため、健側上肢の前方突出と肩屈曲を行い患側方向に寝返る。

この健側の活動は連合反応により、患側の痙性を強める。

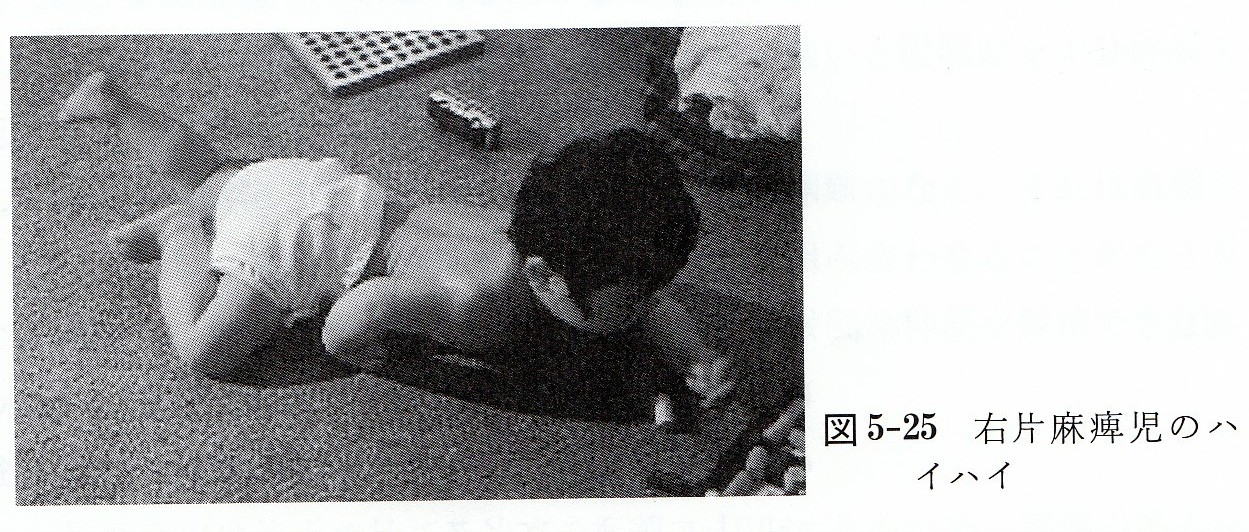

③ハイハイの特徴 (図1‐38)

健側上肢でたぐりよせるように推進する。

そのため、連合反応の影響により患側上肢の屈曲、肩甲帯の後退が強くなり、同時に手指の屈曲も強まる。

また、患側の骨盤は後方へ引かれ、患側の体幹の短縮が生じる。

患側下肢の股関節内転、膝関節伸展、足関節の底屈、足趾の鷲指(clawing)が起こる。

④座位

片麻痺の場合には腹臥位から四つ這いを経由せずに起き上がっていく。

健側上肢を支持に使い、床を押して起き上がるため、患側上肢の後退と屈曲、患側体幹の短縮と患側骨盤の後方への回転を強めてしまい、一方向への体軸内回旋をより多く経験してしまう。

⑤座位移動

座位で体重を健側の骨盤に移動し、健側上肢を使い身体を揺すりながら移動する。

この移動によって、患側上肢の肩甲帯の後退を伴った屈曲、手指の屈曲、患側体幹の短縮、骨盤患側後退がさらに強まる。

⑥立ち上がり

片麻痺児は健側上肢で物につかまり、腕の力で身体を引き上げるようにして立ち上がる。

そのときさらに患側上下肢の痙性は強まる。膝立ち位から片膝立ちになるとき、最初に健側下肢に体重を移動し、患側下肢を踏み出すが、踵は接地できない。

次に、体重を素早く後方の健側下肢に移して立ち上がるため、患側下肢の抗重力伸展活動が起きない(図1‐39)。

⑦歩行

起立することにより、前足底部に圧刺激が加わるため病的陽性支持反応の影響により下肢の伸展パターンが強まるが、股関節に屈曲が残る。

片麻痺児は患側で股関節伸展と膝関節屈曲という異なる要素を組み合わせることが出来ないことと、患側の骨盤を前方へ回転できないために股関節伸展を維持できず、健側の後方にステップが困難となる。

⑧患側の手の活動と代償動作

患側手にある程度の随意性をもっている場合、観測の手の動きづらさを代償する頸部、体幹の代償運動が出現する。

例えば、患側の前腕を回外するために、体幹と頸部を患側に側屈させ、身体全体を使って回外運動を助けようとする。

⑨片麻痺の健側

片麻痺児は片手で持てる小さな玩具を好み、健側の手のみを使用する傾向が強まる。

また、両手を使用することが困難なため、健側手を粗大な活動に使い、より巧緻的な活動には使用しない傾向がある。

<片麻痺の治療>

①知覚改善

患側の手を使用できるようにするためには多くの感覚刺激が患側に加えられなければならない。

そのため、早期から多くの固有感覚刺激や表在感覚刺激を入れていき、複合感覚の改善を目指していく。

②両側の協調性の改善

過剰に患側を使用させる必要はない。

特に早期の段階では両側活動を中心に治療を行う。

③患側の異常発達を防止

健側の代償運動を学習する以前に治療を開始する必要がある。

特に上肢の自発運動を引き出し、多様な粗大運動が可能となるように台のせ反応などを応用した治療が必要である。

④連合反応の抑制

患側肢の自律的、随意的運動性を引き出すことが、結果的に連合反応を減弱していくことにつながるため、他動的な操作による痙性の減弱に固執してはならない。

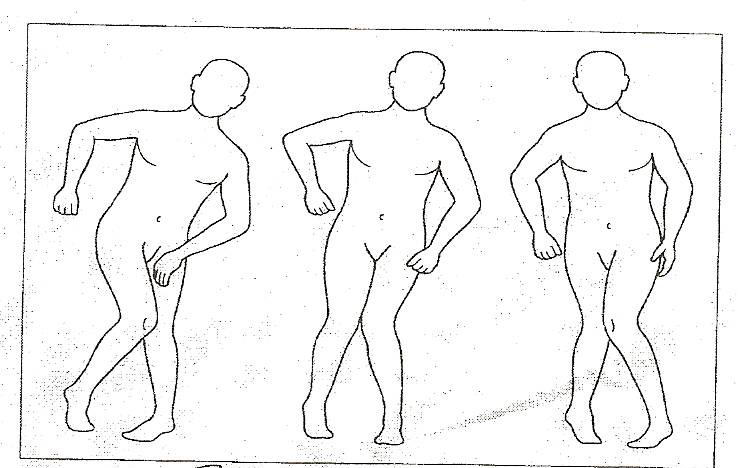

■痙直型麻痺児の歩行

痙直型脳性麻痺の異常歩行を三次元的にみてみると、矢状面ではかがみ歩行、こわばり膝歩行、反張膝が典型的なパターンである。

前額面でははさみ歩行、水平面では骨盤・下肢の回旋異常による内旋歩行などがよくみられる(図1‐40)。

図1‐40 典型的な両麻痺児の歩行 18)

股関節は屈曲・内転・内旋位,膝関節は屈曲位,足部は外反尖足である.

また,股関節外転筋力低下による上半身の立脚側への傾斜もみられやすい.

①かがみ歩行(crouch gait)

立脚期を通して過度の膝関節屈曲がみられるものをいう。

股関節屈筋群の過緊張がある場合、股関節も立脚期を通じて屈曲位となる。

ハムストリングの過緊張によるものが多い。

かがみ歩行は大腿四頭筋の持続的筋活動が必要になり、エネルギーが消費されるため、長距離の歩行は困難となる。

また、ハムストリングの過緊張により遊脚期後期の膝関節過伸展が不完全になるとストライドが短くなり、歩行速度が遅くなったり、踵接地が困難になったりする。

これらのエネルギー消費型の歩行では、思春期の体重増加や動的な拘縮の進行により、歩行が困難になっていく。

②こわばり膝歩行(stiff knee gait)

遊脚期の最大膝屈曲角度が45°未満(正常は約60°)で、遊脚期の膝関節の最大屈曲が制限され動的な膝関節の可動域が減少し、膝がこわばったようにみえる歩行である。

立脚期後期・遊脚期初期の大腿直筋の過緊張が主な原因である。

こわばり膝歩行によってFoot clearanceが傷害される。

このため、分回しや骨盤傾斜などの代償を行う。

多くの場合、かがみ歩行もみられ、step長が短くなる。

③反張膝歩行(recurvatum knee gait)

立脚期中期・後期の膝関節の過伸展が特徴で、足関節は底屈位のことが多い。

主な原因は下腿三頭筋の過緊張である。

このため足関節が底屈位になるが、足部全体が接地するには膝関節を過伸展する必要がある。

反張膝歩行では、立脚期後期・遊脚期初期の膝関節屈曲不全がみられやすく、foot clearanceが障害されるため、反体側への上体の傾斜などの代償がみられる。

④矢状面での股関節・足関節の異常

股関節は腸腰筋の過緊張があると屈曲位をとる。

骨盤は前傾し、腰椎の前弯は増強する。腰椎前弯の持続は腰痛の原因になり、疼痛による歩行障害の原因となる。

足関節の立脚期における尖足は安定性が悪く、遊脚期の尖足はfoot clearanceが障害される。

逆に背屈位をとることもある。

⑤内旋歩行

股関節の内旋、下腿内捻による内旋位歩行がもられることが多い。

これに伴い骨盤の回旋異常もみられる。

股関節内旋歩行の初期は内側ハムストリングの過緊張による動的な要因であるが、次第に大腿骨の過大前捻角が原因になる。

下肢の内旋歩行は立位の安定性を阻害する。

また、骨盤の回旋異常による腰椎への負担や股関節内旋による腰椎前弯の増強は腰痛の原因となり、年長者の歩行障害の一因となる。

⑥はさみ歩行(scissors gait)

股関節内転筋群の過緊張によって股関節が内転位になることである。

下肢が重なれば、前方送り出しが困難になる。

また、立脚期では歩幅が狭くなり不安定である。

アテトーゼ型

<アテトーゼ型脳性麻痺の特徴>

(1)動揺性を特徴とする異常な姿勢緊張

一般に新生児期は低緊張であり突発的に頸部や体幹の過伸展を示し、頸部の立ち直り反応、平衡反応の遅れを伴う。

徐々に筋緊張の動揺が目立ってくる。

静止時でも絶えず身体の一部あるいは全部が動いており、この不随意運動は下肢よりも顔面、手指、上肢で顕著化し、自分で止めることが困難である。

これは同時収縮の欠如もしくはその持続が困難なためと考えられる。

そのため、持続した抗重力姿勢(肘位、手位、四つ這い位、立位)の保持が困難となる。

また、過剰な相反抑制のため、どのような動作においても拮抗筋群の過剰な弛緩が生じ、主動作筋、拮抗筋、共同筋が強調できないため、すべての動きが突発的になる。

過剰な動作は関節の亜脱臼・脱臼を生じる原因ともなり肩関節、顎関節にみられることがある。

(2)頭のコントロールの欠如

頸部の同時収縮の低下により左右対称的に頭を正中位に保つことが困難で、どちらか一方へ回旋する(図1‐41)。

また、体幹を対称的に保持することも困難になる。

また、体幹を対称的に保持することが非常に困難になってくる。

下顎の変異を生じ、呼吸機能、食事機能、発語機能に悪影響を及ぼしてくる。

(3)呼吸パターン

咽頭・喉頭などのスパズムにより間欠的な呼吸パターンになることが多い。

一般に吸気が咽頭・喉頭・横隔膜のスパズムによってブロックされてしまう。

また、舌根が沈下して呼吸がブロックされることもある。

多くのアテトーゼ児では鼻呼吸と口呼吸が分離できておらず、一般的に鼻呼吸が困難で口呼吸をしている。

口の機能が摂食と呼吸を同時に行わなければならないため、誤嚥の原因にもなる。

(4)発声

持続した発生が困難で、爆発的・段発的で不明瞭である。

咽頭・喉頭のスパズムにより呼気がブロックされるため、声を絞り出すようにして開鼻音で口を大きく開き発声する。

(5)正中位指向の欠如

顔面はどちらか一方を向き、後頭側の上肢を使用する傾向があるが、うまく使えない。

顔面側の上肢は伸展の緊張が高く、使用することが困難である。

また、目と手の協調に障害を持ち、手の活動を監視できない。

手指の把持力は弱く、簡単に離してしなう傾向がある。

これは手関節の掌屈による手指の伸展により把握が阻害されることや、手指の過剰な逃避反応の出現によるものと考えられる。

アテトーゼの治療において、持続的な把握機能を高めることが優先される。

(6)立ち直り反応と平衡反応の特徴

視性立ち直り反応や迷路性立ち直り反応とともに成熟が遅れる。

平衡反応では、小さな刺激に対して過剰で非対称的で非協調的な反応を示し、バランスを保つことが困難である。

一般的にアテトーゼ児は下半身の機能が比較的保たれており、平衡を保つために下肢での過剰な代償を示し、さらに上半身の異常姿勢を強める。

(7)原始反射の残存

アテトーゼ型脳性麻痺ではGalant反射、非対称性緊張性頚反射(ATNR)、Moro反射などの原始反射が残存する。

Galant反射の残存は体幹の不安定さを現している。

また、ATNRの影響により両手活動が阻害され、頭部を正中位に保持することが困難となる。

(8)変形・拘縮

筋緊張が高いほど、変形・拘縮の危険性が高くなる。

一次性のものと二次性のものに分けられる。一次性のものに脊柱の捻転があげられる。

二次性のものに上下肢の変形がそれに続いて悪化すると考えられる。

また、頚椎の不随意回旋運動を長期間続けている年長のアテトーゼ児では平均24~38歳に上位頚椎の配列異常をきたし、頚椎症となる危険性がある。

これは不随意運動によるストレスにより靱帯弛緩、環軸椎脱臼、椎間腔の狭小、椎体の変形などが原因となる。

(9)感情・情緒

一般的に外向的であるが、感情をコントロールすることが困難で、情緒は変動しやすい。

身体的に姿勢緊張が変動しやすいことと、感情面での変動は関連している。

<アテトーゼ型脳性麻痺の治療>

①筋緊張を安定化することで、より良い姿勢・動作パターンに近づける

低緊張が主体の場合は筋緊張を高め、過緊張が持続する場合は緊張を抑える必要がある。

むやみに押さえ込むと、かえって緊張を高める場合もある。

全身の過緊張を抑える必要はなく、中枢部の体幹の過伸展だけを抑えることで末梢部の四肢の緊張が次第に落ちていく。

②非対称性に働きかけ、頭部・体幹のアライメントを整える

減捻性の立ち直り反応である頭に働く身体の立ち直り反応、身体に働く身体の立ち直り反応、身体に働く頸の立ち直り反応を中心に刺激を早期から加える。

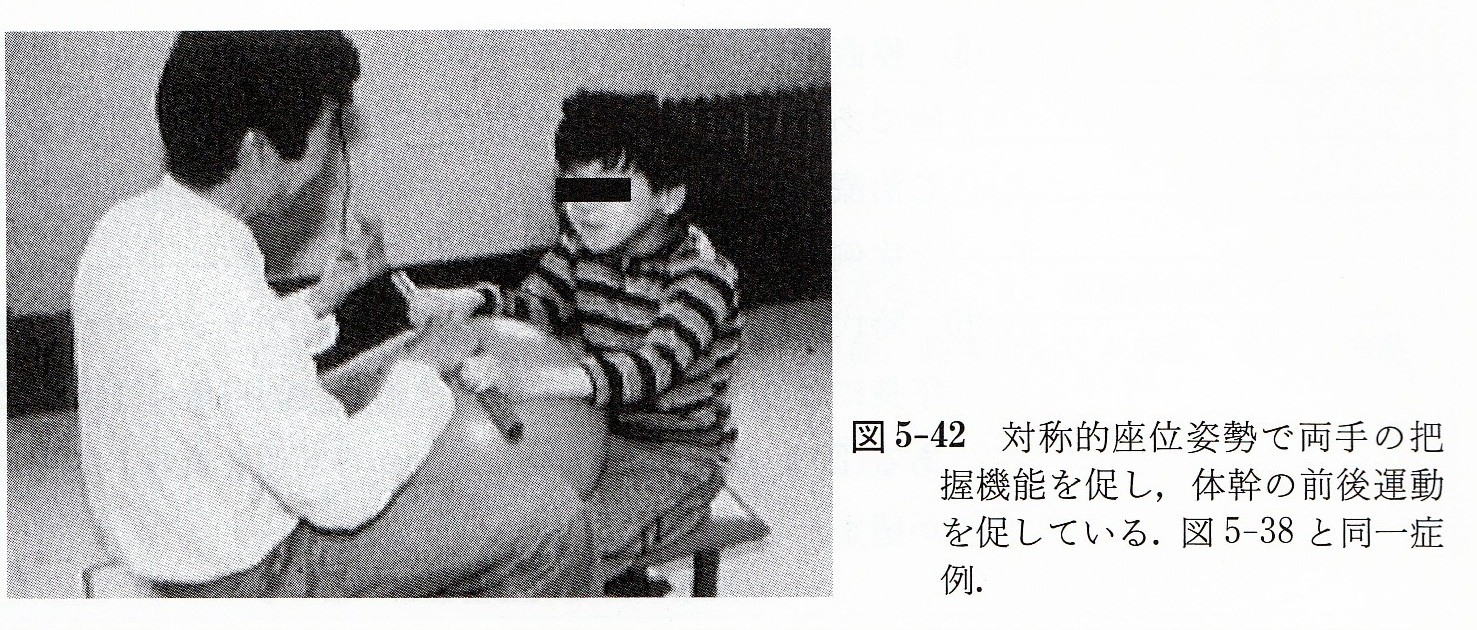

③抗重力姿勢の安定と保持を目標に対称的な抗重力姿勢で同時収縮を高める

低緊張が優位の場合には刺激を段階的に多く、また強く加える。

過緊張時には刺激を抑える。

姿勢を安定化させる重要な刺激には体重負荷、圧迫刺激が用いられる。

刺激を加えながら徐々に手を離していく。

抗重力姿勢の安定化が計られたならば、ただちに運動を促していく。

上半身の運動のコントロールでは矢状面から前額面そして水平面と段階的にすすめていく。

運動の開始はゆっくりとした動きから始め、中間位から徐々に運動範囲を広げていく。

また、対称的な姿勢で両手の把握機能を高めていく必要がある(図1‐42)。

④ゆっくりとした規則的な口頭指示

段階的な運動コントロールを獲得していくために有効なことが多い。

⑤同一の運動を繰り返す

⑥早期治療、継続的な治療

アテトーゼ型脳性麻痺児では、年長になってからも改善できる潜在的可能性を持っていることが多い。

早期から治療を開始し、中断しないことが望まれる。

弛緩型

頭のコントロールに欠け、頭部の保護回旋に反応の遅れを示す。

また、新生児期に出現する体に働く頸の立ち直り反応も著しく不活発である。

関節は過剰な伸びを示す。

特に足関節、手関節の過剰な伸びの度やスカーフ徴候、膝窩角増加などが見られる。

姿勢緊張も低く、上肢は外転・外旋位で、下肢は屈曲・外転・外旋位であり、いわゆるカエル肢位を示す。

緊張性迷路反射や緊張性頚反射の影響を受ける。

臥位では重力の影響を受けて斜位障害を被りやすく、胸郭の扁平化、脊柱側弯、股関節脱臼、足関節の外販変形などの二次障害を引き起こしやすくなる。

弛緩型が幼児期も持続することは少なく、中枢神経系の成熟が進む過程で、痙直、不随意運動、運動失調などの病的徴候が顕在化し、2~3歳頃には多くが痙直型、アテトーゼ型、失調型、混合型へと移行していく。

7.呼吸障害

8.摂食嚥下機能障害