脳性麻痺(小児麻痺・小児まひ)のリハビリテーション

1.脳性麻痺(小児まひ)の概論

2.脳性麻痺(小児まひ)診断・評価

3.脳性麻痺(小児まひ)治療方法・手技

4.小児麻痺に対するリハビリテーション

5.各発達期の療育

6.脳性麻痺の病型別アプローチ

7.呼吸障害

8.摂食嚥下機能障害

摂食・嚥下機能障害へのアプローチ

<脳性麻痺児の摂食・嚥下障害を理解するために>

①摂食・嚥下に関する疾患特性

摂食・嚥下機能は胎児期からの様々な発達過程を経て獲得される。

胎児期や周産期のトラブルに起因する脳性麻痺の場合は、こうした発達過程を阻害する因子が多く存在する。

1)解剖学的な異常

先天性の口唇口蓋裂、小顎症、食道閉鎖、後天性の下顎の後退や上顎前突、咬合不全、服薬による歯肉増殖などが摂食・嚥下障害に影響する。

2)筋緊張亢進・低下

筋緊張亢進があると、反り返りや屈曲の引き込みなどにより、肩甲帯や頸部、口腔顔面周囲の可動性・運動性の低下を引き起こし、異常パターンを強めたり代償動作を用いたりする。

筋緊張低下があると、体幹や頸部の安定性が得られず、口腔顔面周囲の活動性も乏しく、適切な運動が起こりにくい。

筋緊張が不随意的に変化すると、抗重力方向への運動と支持性、空間での安定性の獲得といった運動発達が阻害される。

姿勢の安定性を得るために過緊張状態を作り運動性が低下し、口唇・舌・頬・下顎の協調運動や嚥下時の呼吸との協調に影響する。

3)異常姿勢筋緊張

全身的に強い屈曲パターンを示す過緊張の状態では顔面筋も過緊張を示し、顎関節の運動性が阻害されて開口が困難となり、下顎・舌の後退や口唇の引かれがみられる。

そのため顔面・口腔内は全体的に運動性に乏しく、捕食時の開口運動制限により捕食が困難で、その後に続く咀嚼運動や食塊移送に問題を生じやすい。

全身的な伸展スパズムに伴う伸展パターンは、非対称な頸部の過伸展と共に下顎の突出と一側への偏位による顎関節の亜脱臼を引き起こし、閉口困難と上口唇の上口唇への引かれや舌突出がみられる。

さらに、頸部前面の皮膚が過剰に伸張されることにより喉頭が後方に押し付けられ、喉頭挙上を妨害する。

また、律動的な咀嚼運動が困難で、嚥下時の下顎・口唇閉鎖も不十分なため誤嚥を起こしやすい。

4)呼吸に関する問題

嚥下時、食塊は呼吸を停止した状態で咽頭を通過するが、常時開口位で口呼吸を行っている児が嚥下時に口呼吸を行うと、口腔と気道が直結し誤嚥・流入を引き起こす。

経口摂取を行う場合、閉口位で鼻呼吸による安静呼吸が得られ、動脈血酸素飽和度が90%以上であることが望ましい。

上気道端鳴が聴かれ陥没呼吸を呈するときは、摂食前準備の安静呼吸が獲得されておらず、さらに口角からよだれが見られる場合は、努力性の吸気で咽頭内残留物が咽頭内に流入している危険性が高い。

呼吸の問題に伴って胃食道逆流などの消化器の問題も出現する。

5)感覚異常

未熟性や異常反射のため経験したことのない感覚が存在するという問題もある。

特に早期出生児は、胎内での発達の途中で重力下の硬質環境である外界に生まれてくるため、強い感覚過敏などを有し、感覚運動の経験を積み上げにくい。

また、合併症としての知的障害や広汎性発達障害によっても未熟性や過敏性の問題が生じる。

口腔・顔面の感覚過敏が摂食・嚥下機能に関して問題になるのは、感覚過敏が異常姿勢筋緊張をより増悪させ、異常な運動反応に結びつくことである。

そのため、捕食時全身の反り返りや過剰な下顎の運動等を誘発し、食事の量・物性に応じた下顎・舌・口唇のコントロールが得られず、安全性で楽しい食事場面を作ることが困難となる。

②摂食5期と姿勢・運動との関連

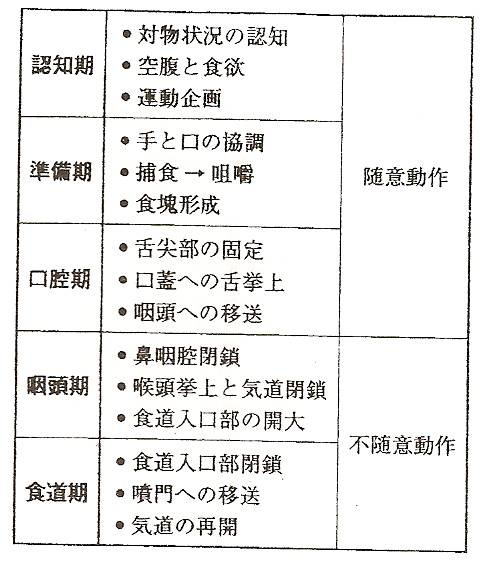

Leopoldらの分類(表1‐16)による認知期から口腔期までの随意動作の時期は、姿勢・運動と感覚経験が大きく影響する。

認知期では、視覚や嗅覚からの入力により食物を認識するため、注視に伴う頭部コントロールの安定が必要になる。

準備期から口腔期における効率のよい口唇捕食と食塊形成、舌での移送のためには、手と口の強調、舌・口唇・頬・下顎の協調運動と、口腔内の感覚受容器からのフィードバックが必要になる。

咽頭期および食道期の不随意運動の時期においても姿勢と運動が影響する。

喉頭挙上や食道入口部の拡大など、一連の活動がスムーズで効率よく行われるためには、肩甲帯や頭頸部が安定し重力下で姿勢をコントロールできることや、呼吸運動との協調などが必要になる。

表1‐16 Leopoldらの摂食5期

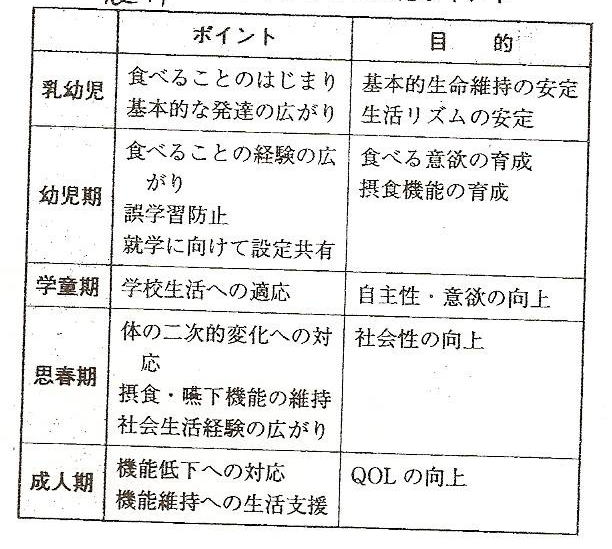

表1‐17 ライフサイクルからみたポイント

③ライフサイクル上の変化

脳性麻痺児では、姿勢筋緊張の異常などによる全身的な問題と共に、思春期の身体的変化や加齢による二次的障害など、ライフサイクル上の変化が当然生じる。

そして、年齢によって関わる人や場所など環境が変わるため、環境への対応も変化する。

このような身体と心と環境の変化は、本人だけでなく介護者・家族にも影響をもたらす。

また、時期によって関与の仕方が異なる(表1‐17)。

<評価>

①問診の留意点

小児では、本人からの問診が不可能であり、ご家族への食への思いが質問への答えに反映されやすい。

また、食事内容や方法については、言葉で正確に表現しにくい。

したがって、食事に関する聞き取りは、実際にご自宅で食べているものを持参のうえ、食べてみせていただくことで初めて有効なものとなる。

こうした問題を頭に置いて、病歴聴取→現状→唾液嚥下の状態→食物を用いた評価の順に各項目を順次確認していく。

②理学所見のポイント

第一に発育発達・栄養状態の評価を行う。

身長・体重・頭囲・胸囲・皮膚・皮下脂肪に加えて血液検査(ヘモグロビン・アルブミン値など)も行い総合的な栄養評価を行う。

さらに、頸部全身の姿勢筋緊張、呼吸機能などの一般状態と同時に、下位脳神経機構・唾液処理の状態をみる。

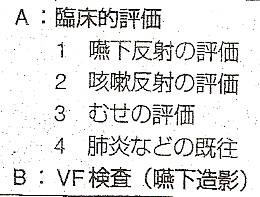

咳やむせは気管内や喉頭に食物を誤嚥していることを示す一般症状だが、脳性麻痺児には誤嚥してもいてむせないsilent aspirationが多いので注意する。

最終的には食物や唾液嚥下の実際を観察する。

その際、頸部・下顎・上体の姿勢・緊張を変えながら観察することが有用である。

③脳性麻痺児におけるVF(嚥下造影検査)評価

診察から誤嚥が疑われる場合と、経管栄養から経口摂取に移行させたい場合が適応になる。

スクリーニング評価と組み合わせた簡便なVF評価手順を行う際、

(1)姿勢:頸部・上体角度、

(2)食物形態:さらさらの液体・とろとろの低粘度液体・ぼとぼとの高粘度液体または食物、

(3)一口量・リズム

について少なくとも2種類の条件の組み合わせでの実施を基準とした。

基本的な検査手順としては、現在経口摂取している場合、平常と同様の条件(介助者、姿勢、食形態、量、スピード)で検査を開始し、誤嚥が認められる場合、より安全と考えられる条件に進み、安全と考えられる経口摂取条件を探る。

逆にこれから経口摂取を開始する場合、最も安全と考えられる摂食条件から検査を開始し、誤嚥や著しい咽頭滞留が認められなければ、条件を拡大し、より高い発達段階での摂食の可能性を追求する。

一般的には、上体角度をより倒し、頸部が後屈しないように中間位に保った姿勢で誤嚥が減少する場合が多いが、例外もある。

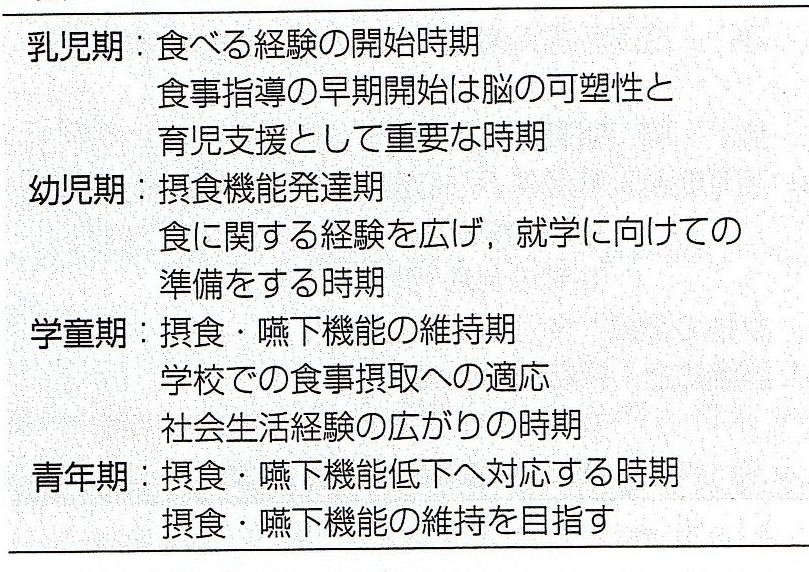

<ライフスタイルを通した対応>

食事指導のライフサイクルからみた視点を以下に示す(表1‐18)。

表1‐18 ライフサイクルの視点

①哺乳期のアプローチポイント

新生児期から3~4ヶ月までは、口腔反射に支配され、哺乳能力によって栄養を補給している。

定頸の獲得の時期と、探索・咬反射・吸啜反射の消失、口腔過敏の軽減の時期とが一致しており、この時期に摂食・嚥下機能としての口腔器官が分離し、協調運動の発達が始まると考えられる。

乳児期は摂食の導入期であり、経口摂取の導入と、先の見通しをつけることが目的になる(表1‐19)。

表1‐19 乳児期:導入期指導の留意点

表1‐20 嚥下機能のチェック

呼吸機能の評価をまず行い、次に嚥下機能のチェックを行う(表1‐20)。

誤嚥・むせなどを防ぐためには、ある程度寝かせた姿勢のほうがよいが、それぞれの児によって異なる。

また、安定した緊張の少ない姿勢をとること、頭部が後屈しないようにすることも大切である。

食形態は一般的に水分よりペーストのほうが誤嚥しにくい。

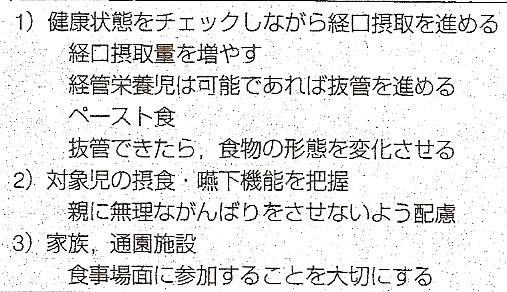

②摂食期のアプローチのポイント

幼児期は摂食の発達期である(表1‐21)。

摂食・嚥下機能の発達を促進することと、経口摂取量の増加を図ること、食材の種類を広げることがこの時期の目的となる。

経管栄養の児は、運動機能で定頸・座位が獲得できてくると、頸の安定により下顎が安定し、舌や口唇の協調運動や分離運動が出現してくるため、経口摂取に移行できる可能性は高くなると思われる。

経口練習開始直後は誤嚥の危険性があるので、脂肪やタンパク質を含まないペースト状の食品から始めるのがよい。

水分やかたまったゼリーは、口腔内に貯留できたり押しつぶしたりできるようになってから開始する。

食物を口腔内のどの位置に入れるかは、指導の目的により変化する。

嚥下を促進することを主に練習するときは中舌から奥舌にかけて食物を入れるが、舌の送り込みを誘発しながら進めるときは口腔の前方に入れるのがよい。

食事時間や回数は、覚醒状態で機嫌のいいときから試みる。

1日1回から徐々に回数を増やす。

誤嚥のリスクや胃食道逆流症の既往がある場合は、食後の姿勢に注意し、特に食事直後にすぐ臥位に寝かさないようにする。

表1‐21 幼児期:発達期指導の留意点

③学童期のアプローチのポイント(表1‐22)

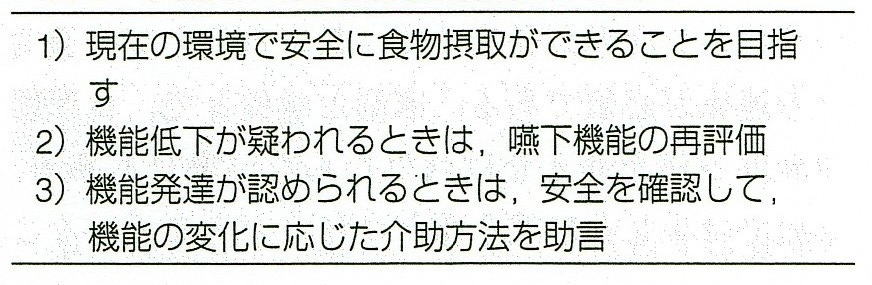

この時期の目的は、摂食・嚥下機能を維持することである。

就学により、給食を食べることで経口摂取の経験は拡大されるが、複数の介助者による介助方法の違いや、食事時間や場面の制約に適応しなければならないという新たな課題が発生する。

教育機関と医療機関の連携が必須である。

生活環境にあわせて安全に食事摂取が進められることを目指す。

表1‐22 学童期:機能維持期指導の留意点

④学童期以降のアプローチのポイント(表1‐23)

この時期は機能低下期である。

指導目的は、機能低下の速度を緩和すること、本人や家族が機能低下を受容できるよう支援することにより、安全に経口摂取が出来るよう検討し、必要に応じて経管摂取への移行を行っていく。

身体的には姿勢・緊張の変化、変形、拘縮、呼吸機能の低下などの二次的な障害の進行がみられる時期であり、生活環境も学校から通所や入所へと変化し、心身の緊張が重なって摂食・嚥下機能へも影響しやすい時期である。

表1‐23 学童期以降:機能低下期指導の留意点

<アプローチの実際>

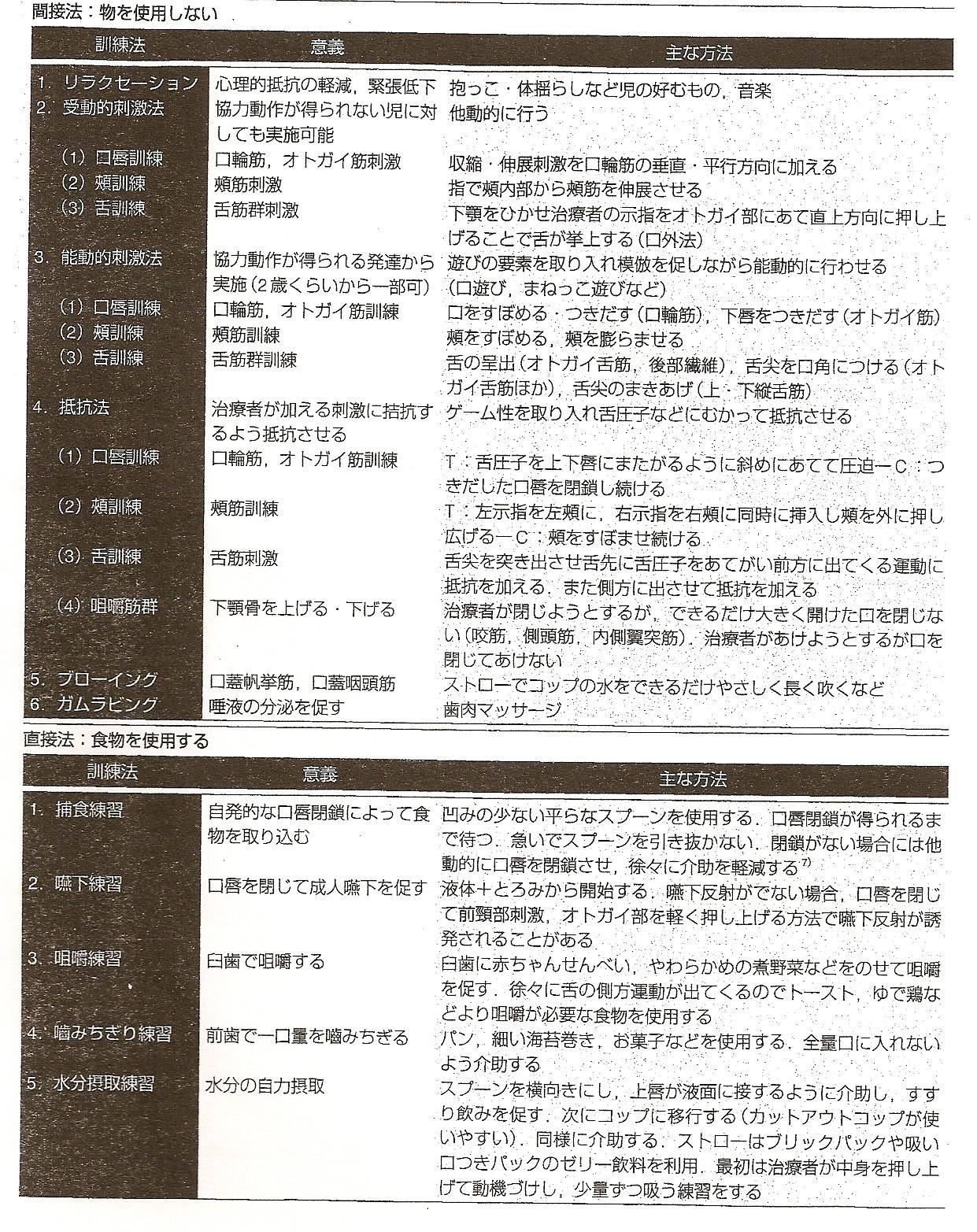

①間接訓練と直接訓練

間接訓練とは食物を使用しない訓練方法で、口唇・頬・舌の筋群を刺激し賦活させ、歯茎を刺激して唾液の分泌を促すなど咀嚼・嚥下パターンの改善を図ることを目的とした手技の総称である。

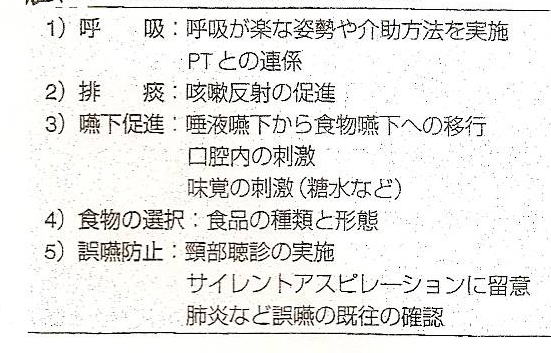

呼吸・姿勢コントロールも含まれる。直接訓練とは実際の食物を使用して咀嚼・嚥下機能を獲得・向上させる訓練である(表1‐24)。

摂食・嚥下機能障害を持つ脳性麻痺児は機能的に重度な方が多く、間接訓練による準備が必要である。

誤嚥リスクが高く、食物を使用した直接訓練が困難な場合には、当面口腔ケアと間接訓練を実施し、摂食機能の保持を指導する。

機能的な摂食動作の実現が困難な場合、全身アライメント、呼吸状態、感覚過敏性、口腔・顔面運動機能障害の悪循環を同時に改善する目的で行う介助法の下顎操作方法がある。

下顎操作は下顎を中指で支えて下顎の安定性を助けながら、同時に舌底部より上方へのコンプレッションで舌尖挙上と下の蠕動運動、母指または示指で口唇閉鎖を介助出来る。

頬筋・口輪筋・舌の姿勢筋緊張が低下している場合、準備として引き伸ばし刺激や圧迫刺激が有効である。

嫌がらなければ電動歯ブラシの柄の部分で振動刺激を与えるのも姿勢筋緊張を高めるのに効果的である(図1‐46)。

舌が過緊張で後退し運動性が低下している状態では、全身的に屈曲パターンを示しやすい。

まず、準備として頸部を含め、全身的な伸展方向への運動が必要で、次に前傾座位もしくは腹臥位で下顎操作を行い、下顎の運動性を引き出す(図1‐47)。

次に、示指で舌底部より上前方へ圧をかけ、舌の運動性を促す(図1‐48)。

全身的な伸展パターンに伴う舌突出がみられるときは、食物の取り込み時に下顎操作で頸部を含め下顎の安定性を表現することが最低限必要となる。

次にできるだけ薄いスプーンで舌尖より舌を圧迫し口腔内に戻す操作を加え、舌の安定性が得られればスプーンで少量ずつ食物を与える。

図1‐46 口唇・舌への振動刺激

図1‐47 下顎の運動性

図1‐48 舌の運動性

表1‐24 小児の間接訓練・直接訓練の方法

②食物形態・スプーンの選択

経口摂取経験のない場合には、まずミルクなどの味慣れ(誤嚥のリスクがあるときはとろみをつける、スプーンを嫌がる場合は指で入れて味に慣れさせる)から開始し、粒のないペースト食へ、次に舌で押しつぶせる程度の硬さの食物にする。

次に歯茎でつぶせる硬さに変更し、この頃から並行して咀嚼訓練を開始する。

スプーンの選択には、

(1)幅、

(2)食物をのせる凹みの深さ、

(3)長さと柄の太さ、

(4)食材、

を考慮する。

幅は、児の口幅より小さいものを選択する。

深さは、捕食練習が目的の場合、できるだけ浅い凹みの薄いスプーンがよい。

取り込みの上達に伴って徐々に凹みを通常サイズにしていく。

自力摂取を進める段階では、児の大きさに合わせた子ども用の長さがよい。

スプーンの材質は、乳児などでは歯茎に当たっても安全なシリコン製が使いやすい。

③摂食訓練における姿勢のポイント

(1)上体は直立位。首が十分にすわっていない時は、状態に合わせて出来るだけ起こす。

(2)頸部は軽度屈曲

(3)股関節・膝関節を屈曲

(4)肩が後ろに引かれていない

(1)~(4)は、ヒトの摂食機能が最も容易に、正しく遂行される姿勢いわれている。

上体が直立だと食物が口腔から食道に至るまでに重力の影響を受け食物が垂直に送られる。

しかし、重度障害児の場合は、そのまま気管に落ち込み誤嚥を引き起こす危険性がある。

また、普段仰臥位で過ごすことが多い児を摂食場面のみ座位にすると、かえって緊張を高めることがある。

その場合は体幹角度15°~45°程度で児のリラックスできるポジションを探す。