�����p���@���@�Ԉ֎q�i�Ԃ����j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�����Ԃ������K�v�ɂȂ�������Ƃ����āA�Ȃɂ��l�����Ƀ|���Ɣ���Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B

�@���ꂼ��̑̌^�ɍ��������́A�܂��̓j�[�Y�i�v���j����ɍ��킹�ēK��������K�v������܂��B

�����ł́A�l���Ȃ�������Ȃ��ȉ��̓_�Ȃǂɂ��Ă܂Ƃ߂Ă݂܂����B

�E�Ԃ����͂ǂ��I�炢���́H

�E�����ɍ������Ԃ������Ăǂ�Ȃ��́H

�E�Ԃ����̎�ނ͂ǂ��������̂�����́H

�E�Ԃ����̊e�����̖��O�͂ǂ��ĂԂ́H

�E�Ԃ����̊e���i�̎�ނ͂ǂ�Ȃ��̂�����́H

�E�܂肽���ݎ��ƌŒ莮�ǂ�����I�炢���́H

�i�P�j�Ԃ����̑I�ѕ�

�@�����Ă��Ȃ��Ԃ������g�����Ƃ́A�T�C�Y�̈Ⴄ�C�𗚂��Ē����ԕ����̂Ɠ����ł��B

�܂��́A�Ԃ����̑I�ѕ���m��܂��傤�B

�P�D�̔c���@�i���܂ǂ�ȏȂ̂��j

�@���A�����ł��āA�����ł��Ȃ��̂��A�@�ǂ�Ȏ��ɎԂ������g�����Ƃ��Ă���̂��A�������Ԃ������g���Ă���̂Ȃ�A�������ŁA�ǂ��������悤�ƍl���Ă���̂��A���l���܂��B

�Q�D���j�𗧂Ă�@�i�ǂ��������̂��j

�@�Ԃ������g���ړI���l���܂��B

�@�܂��A�Ԃ����ɂ��������p�Ȃǂ��l���Ă����܂��B

�R�D�e�Ԃ����̒����E�Z���𖾂炩�ɂ���

�@

�@�Ԃ������Ƃ̒����ƒZ���𖾂炩�ɂ��Ă����܂��B

�S�D��ނ����肷��

�@���݂̊��ɍ����Ă���A���݂̖��_���Ȃ�ׂ��������Ă�����ނ��i���Ă����܂��B

�@�@�@�Ԃ����̎�ނɂ��Ă͂�����

�T�D�T�C�Y�����肷��

�@�Ō�ɂ��̐l�̐g�́A���̐l�̋@�\�ɂ������T�C�Y�����肵�Ă����܂��B

�@

�@�܂��A�Ƃ̒��Ŏg�p����̂Ȃ�A�g�p����L���̕���i���̒��Ŏg���₷�����ǂ������l���Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B

�U�D���ۂɎg���Ă݂�

�@�̔��X�ɂ���ẮA����ł�����A�����Ɏg�����߂ɑ݂��o���Ă��ꂽ�肷��Ƃ��������܂��B

�@

�@����҂̏ꍇ�́A���ی��𗘗p���ă����^���Ŏg�����Ƃ������Ǝv���܂��̂ŁA��x�����^�����Ă݂Ď��ۂɎg���Ă݂�̂��悢�Ǝv���܂��B

�@���ی��ɂ���

�i�Q�j�Ԃ����̓K�����E�T�C�Y�̖ڈ�

�@���ۂɎ����ɍ������Ԃ�����I�Ԃ��߂ɂ͂ǂ������炢���̂ł��傤���B

�@�����ł́A�Ԃ�����I�Ԃ��߂��T�J���Ƃ������̂��Љ�܂��B

�P�D�Ԉ֎q��I�Ԃ��߂̂T����

�@���̂P�@�F�@�������ԍ����Ă��Ă����ɂ���

�@���̂Q�@�F�@�x�b�h��g�C���ւ̈ڏ悪�X���[�Y�ɂł���

�@���̂R�@�F�@��⑫�ł̑��s�i�쓮�j�����₷��

�@���̂S�@�F�@�g�p�҂̐g�̂̏���퓮��ɍ���

�@���̂T�@�F�@��҂�Z�܂��ɍ���

�@���̂悤�ȂT���������Ƃɂ��āA�I��ł����킯�ł����A�����Őg�̂ɍ����Ԉ֎q�̃T�C�Y�̈�ʓI�Ȗڈ��������܂��B

�Q�D�Ԉ֎q�̃T�C�Y�̖ڈ�

�@�o�b�N���X�g�̍����@�F�@���ʂ��猨�b���̈�ԉ��܂ł̍����ł���A�N�b�V�����̎g�p���l������Ǝ���42�`45cm���x�ƂȂ�B

�A�A�[�����X�g�̍����@�F�@���ʂ���̍��� ���I�p�ɂ����Ƃ��̈ʒu���1�`3cm��������B

�B�t�b�g���X�g�̍����@�F�@���ʂ���G�|�i�Ђ��̗��j�܂ł̍���

�C�e�[�u���Ȃǂւ̃A�v���[�`�@�F�@���ʂ��瑾�����̈�ԍ����ʒu�܂ł̍����i�G���j

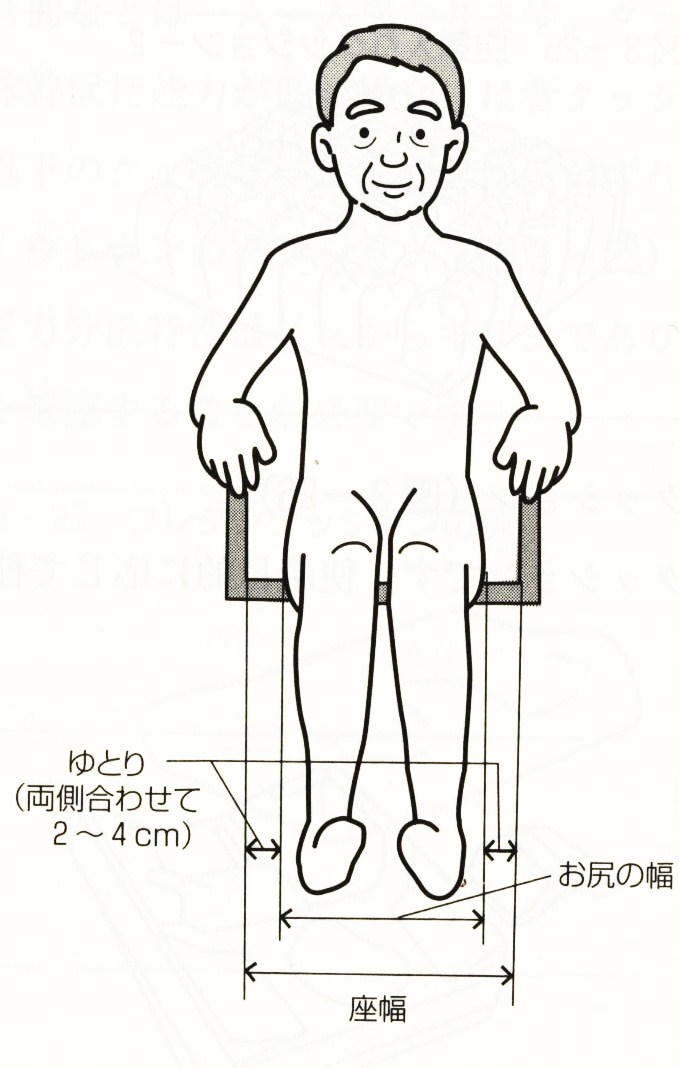

�D�V�[�g���@�F�@���̍ő啝�̐��������i�����j �@�� ��]�q���i�������̊O���̈�ԏo���ς��Ă��鍜�̕����j�̗�����2�`4cm�̗]�T����������B

�E�V�[�g���s���@�F�@�a���Ō�[�i���K�̈�Ԍ��j����G�|�i�Ђ��̗��j�܂ł̐������� �i��ڒ��j���V�[�g�O����1�`4cm�̗]�T����������B

�F�O�����h�N���A�����X�i������t�b�g���X�g�܂ł̍����j�@�F�@�t�b�g���X�g�̉����ɍŒ�5cm�̗]�T����������B

�@

�@

�i�R�j�Ԃ����̎��

�P�D�����p�W���^�Ԃ���

�@�����p�W���^�Ԃ����́A������̊��ɏ�Q����������A����Œ����ԕ����Ĉړ��ł��Ȃ��l�̂��߂̈ړ��p�⏕�p��ł��B

�@�@�A���~��`�^���Ȃǂ��y�ʌ^

�@�A�Ж�თp�ō��E�̎ԗւ̑傫�����Ⴂ�A�Ȃ��蓮������₷����������

�@�B�Ў肾���ł̓������\�Ȃ���

�Ȃǂ�����܂��B

�Q�D�d���Ԃ���

�@�d���Ԃ����́A�ԗւ�d�����[�^�[�ŋ쓮���������O�𑖍s����ړI�̎Ԃ����ł��B

�@�������Ԃ����ł͒����Ԉړ��ł��Ȃ����p�҂̈ړ��p��Ƃ��Ă����p����Ă��܂��B

�@���H��ʖ@��͕��s���Ƃ݂Ȃ���܂��B�^�]�Ƌ��͕s�v�ł��B

�R�D��p�W���^�Ԃ���

�@�u��p�W���^�Ԃ����v�́A�ړ��ɕK�v���������҂��s�����Ƃ�O��Ƃ������̂ŁAJIS�K�i�ł́A�O�ւ��L���X�^�[�Ō�ւ̃n���h�������t���Ă��Ȃ����̂��w���܂��B

�@�u���[�L�̈ʒu�́A��҂��g���O�����ւ̌���ɂ��Ă�����̂��唼�ł��B

�@��҂̉����̂��₷�����I���̏d�v�ȗv�f�ƂȂ�܂��B

�@�͂̎ア�l�ł������^�т��₷�����y�ʎԂ����Ő܂肽���݂͉\�Ȃ��̂�����܂��B

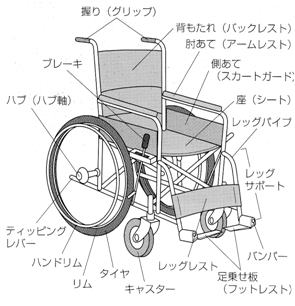

�i�S�j�W���^�Ԃ����̊e���ʂ̖��O�E����

�@�Ԃ����̂��ꂼ��̕����̖��̂ɂ��Ēm���Ă����܂��傤�B

�@�Ȃ��A�u�o�b�N���X�g�v�̂��Ƃ��u�o�b�N�T�|�[�g�v�A�u���b�O���X�g�v�̂��Ƃ��u���b�O�T�|�[�g�v�A�u�t�b�g���X�g�v�̂��Ƃ��u�t�b�g�T�|�[�g�v�A�u�A�[�����X�g�v�̂��Ƃ��u�A�[���T�|�[�g�v�Ƃ��Ăт܂��B

�i�T�j�e���i�ɂ��āA���̎��

�P�D�t���[��

�@�Ԉ֎q�̊�{�\�����ނł���A���i�ƂȂ镔���ł��B

�@����u�Œ莮�t���[���v���u�܂肽���ݎ��t���[���v�ɕ�����܂��B

���̈Ⴂ�Ƃ��ꂼ��̒����E�Z���ɂ��Ă����������Q�l�ɂ��Ă��������B

�P�j�Œ莮�t���[��

�Q�j�܂肽���ݎ��t���[��

�Q�D�V�[�g

�@���������镔���ł��B

�܂肽���݉\�ȎԈ֎q�̏ꍇ�A���E�̎x���̊Ԃɕz�̂悤�Ȃ��̂�n�����u�X�����O���V�[�g�v���g�p���Ă��邱�Ƃ������ł��B

�@�V�[�g�̍ގ��́A�傫���������u�r�j�[�����v���u�i�C�������v�̂Q��ނ�����܂��B

�u�r�j�[�����v�͉���ɂ����A�u�i�C�������v�͑ϋv���ɗD��Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�r�j�[�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�C������

�@�������A�u�X�����O���V�[�g�v�ł͒��������ꉺ����A�Ҋ߂̈ʒu�ɖ�肪������\��������A�Ȃ�ׂ����ʂ�ۂĂ�悤�ȍ��Ȃ��悢�ł��B

�@���R�ł����u�\���b�h���V�[�g�v�̂ق����ړ����y�ŁA���ɃX���C�h���Ĉڏ悷�銳�҂���͂��̌`�����֗��ł��B

�P�j�X�����O���V�[�g

�Q�j�\���b�h���V�[�g

�R�j���蒲�ߎ��V�[�g

�R�D�o�b�N���X�g�i�o�b�N�T�|�[�g�j

�@�u�o�b�N���X�g�v�͈֎q�̔w�����ꕔ���ł��B

���ʂ��Ƃ�Ȃ��l�ɓK�����u���N���C�j���O�^�Ԃ����v�ł́A���̕���������ɐL���������x���܂��B

�@���̃o�b�N���X�g�i�o�b�N�T�|�[�g�j�ɂ��V�[�g���l�u�X�����O���v�A�u�\���b�h���v�Ȃǂ�����܂��B

�P�j�X�����O���o�b�N�T�|�[�g

�Q�j�\���b�h���o�b�N�T�|�[�g

�R�j���蒲�ߎ��o�b�N�T�|�[�g

�S�D�A�[�����X�g�i�A�[���T�|�[�g�j

�@�u�A�[���T�|�[�g�v�͘r���y�Ȉʒu�Ɏx���ۂړI�������A�Ƃ��ɂ̓e�[�u���̒u����ɂ��Ȃ�܂��B

�@�܂��A�����オ��ۂ�ړ����쎞�ɂ͂܂���ꏊ�ƂȂ�g�̂̃o�����X�������܂��B

�@�u�f�X�N�A�[���^�v���u���~�`�^�v�ȂǁA�̌`�̎�ނ�����A���ꂼ����O�����ł�����̂Ƃł��Ȃ����̂�����܂��B

�P�j�W���^�A�[���T�|�[�g

�Q�j�f�X�N�^�A�[���T�|�[�g

�R�j���~�^�i�X�|�[�c�^�C�v�j�A�[���T�|�[�g

�S�j���E���A�[���T�|�[�g

�T�j�J���^�A�[���T�|�[�g

�U�j���|�����A�[���T�|�[�g

�V�j���ˏグ���A�[���T�|�[�g

�W�j�������ݎ��A�[���T�|�[�g

�T�D���b�O���X�g�i���b�O�T�|�[�g�j

�@�u���b�O���X�g�v�̓��b�O�p�C�v�̓r���ʼn��ڕ��i�Ђ����牺�j���ڂ��邽�߂̕����ł��B

���O����悤�ɂ�����A�u�X�C���O�A�E�g�v�Ƃ����ĉ��ɊJ������A���Ƀ��N���C�j���O�^�̎Ԃ����ł͒i�K�I�ɏグ����悤�쐬����܂��B

�P�j�W���^�i�Œ莮�j���b�O�T�|�[�g

�Q�j���㎮�i�G���x�[�e�B���O�j���b�O�T�|�[�g

�R�j���E�����b�O�T�|�[�g

�U�D�t�b�g���X�g�i�t�b�g�T�|�[�g�j�E

�@�u�t�b�g���X�g�v�����ڂ���Ƃ�����w���A�ގ��ɂ́A�X�e�����X�A�v���X�`�b�N�A�z�Ȃǂ�����܂��B

�������u�h�����t�b�g�T�|�[�g�v��90������ɒ��ˏグ�邱�Ƃ��ł�����̂����t�����Ă��܂��B

�@�����Ɉ��肵�đ����ڂ��Ă����Ȃ��ꍇ�ɂ��u�q�[�����[�v�v�A�u�A���N���X�g���b�v�v�Ȃǂ̃A�N�Z�T���[�ʼn��ځA�����̕ێ������܂��B

�@�Ж�҂ł́A�����₷�����̃t�b�g�T�|�[�g�ˏグ���܂܁A���ŏ����R��A��Ńn���h�����𑀍삵�ĎԂ����̐��i�����܂��B

�P�j�Б��ʌ^�t�b�g�T�|�[�g�i�p�l���^�t�b�g�T�|�[�g�j

�Q�j������̌^�t�b�g�T�|�[�g

�V�D�n���h����

�@�u�n���h�����v�́A�g�p�҂��Ԉ֎q�������߂Ɏ��t����ꂽ�Ԉ֎q�Ɠ��̂��̂ł��B

�@�肪����邱�Ƃ���ɂ��Ȃ���쓮�ւŊԂɍ����܂����ʏ�͎��t�����܂��B

�@����̗͂�`���邽�߂Ƀn���h�����Ɋ���~�ߍނ��R�[�e�B�[���O������A�y�O��m�u�Ƃ������ˋN��������Ȃǂ��܂��B

�P�j�W���^�n���h����

�Q�j�m�u�t���n���h����

�R�j�Ў�쓮�^�n���h����

�W�D�u���[�L

�@�Ԃ����Ƒ��̂��̂Ƃ̊Ԃ̈ړ��i�ڏ�j�̍ۂɂ͕K���u���[�L�Ń^�C������������Ǝ~�߂܂��B

�@�u���[�L�̃A�N�Z�T���[�Ƃ��āA�u���[�L���o�[������G�N�X�e���V����������܂��B

����͕Ж�Ⴢ̐l���}�q���̃u���[�L��������悤�ȏꍇ�A�肪�͂��₷��������̂ł��B

�@�܂��u���[�L�ɂ��u���o�[���v���u�^�b�O�����i�^�b�N�����A�g�O�����j�v�̓�̌`����܂��B

�u�^�b�O�����v�́A�������Ă��������Ă��ǂ���ł��u���[�L��������̂ŁA�悭�g���Ă��܂��B

�P�j���o�[���i�m�b�`���j�u���[�L

�Q�j�g�O�����u���[�L�i�^�b�O�����u���[�L�A�^�b�N�����u���[�L�j

�X�D�ԗցi�쓮�ցj

�@�ړ�����Ƃ��쓮�͂�`����ԗւ̂��Ƃł��B

�@�ʏ�A�Ԃ����́A�֎q�ɋ쓮�ւƃL���X�^�[���Ƃ�����Ă��܂��B

�@�쓮�ւɂ͒��a50�`60 cm�i20�`24�C���`�j�̂��̂��Ƃ�����܂��B���a���傫���قǁA�Ă��̌����ŏ������͂œ������܂��B��^�Ԃ����ł�16�`20�C���`�̂��̂��g���܂��B

�@�쓮�ւ����J���ɌX���邱�Ƃʼn�]���₷��������A���E���ɂ��邱�ƂŁA�����Ԃςݍ��݂₷�����邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�܂��A�L���X�^�͌��������R�ɕς����܂��B

�@�L���X�^�̑傫����JIS�K�i�ɂ�蒼�a12.5cm�A15cm�A18cm�A�܂���20cm�ƂȂ��Ă��܂��B

�P�O�D�^�C��

�P�j�\���b�h�^�C��

�Q�j��C����`���[�u�^�C��

�R�j��C����`���[�u���X�^�C��

�P�P�D�e�B�b�s���O���o�[

�@�W���^�̎Ԃ����ł́A���̃��o�[�𑫂ʼn��ɉ����A�n���h����r�ʼn��ɉ����X���A�O�����グ�Ēi���Ȃǂ����z���܂��B

�P�Q�D�Ԃ����⏕�i�i�Ԉ֎q�t���p�i�j

�@�ꍇ�ɂ���āA�N�b�V�����Ȃǂ��g�����ƂŎp���̕ێ��⑀�쐫��ǂ����Ă����܂��B

�@���̃N�b�V�����Ȃǂ̎Ԉ֎q�t���p�i�����ی��̑ΏۂƂȂ��Ă��܂��̂ŁA�����Ƀ����^���g�p���邱�Ƃ��ł�����܂��B

�@

�P�j�Ԃ����p�N�b�V����

�Q�j�Ԃ����p�{�f�B�[�T�|�[�g

�R�j�Ԃ����p�����o�[�T�|�[�g

�S�j�w�b�h���X�g

�T�j�A�[�����X�g

�U�j�]�|�h�~���u

�u�]�|�h�~���u�v�Ƃ́A�Ԃ���������ɓ]�|���Ȃ��悤�ɂ��邽�߂̂��̂ŁA�p�C�v��̂��̂ƃp�C�v�̐�ɏ����Ȏԗւ̕t�������̂Ƃ�����܂��B�ʏ�̓e�B�b�s���O���o�[�̐�Ɏ��t���܂��B

�i�U�j�Œ莮���܂肽���ݎ���

�蓮���̎Ԃ����ɂ͑傫���������u�Œ�t���[�����v���u�܂肽���݃t���[�����v�Ƃɕ������܂��B

���ꂼ��̒����A�Z���ɂ��Ă܂Ƃ߂Ă݂܂����B

| �Œ�t���[���� | �܂肽���݃t���[���� | ||

| ���� | ���x������ | �Z�� | ���x���キ�A�K�^�������₷�� |

| ���������̐܂肽���ݎ����y�� | �Œ�t���[�������͏d�� | ||

| �V�[�g�ƃo�b�N���X�g�̊p�x�����߂ł��� | �V�[�g�ƃo�b�N���X�g�̊p�x�����߂ł��Ȃ� | ||

| �X�|�[�c��W���[�����Ɍ����Ă��� | �X�|�[�c��W���[�����Ɍ����Ă��Ȃ� | ||

| ���O�����i�����Ȃ� | ���O�����i������ | ||

| �Z�� | �����ԂȂǂɍڂ��ɂ��� | ���� | �����Ԃ��s�@�ɐς݂��߂� |

| �ʉ��H�ʂŃK�^�K�^�h��₷�� | �ʉ��H�ʂŎl�ւ��_��ɐڒn�ł��� | ||

| �������܂肽���߂Ȃ��̂ŁA���[���ɂ��� | ���[���₷�� |

���̂悤�ɁA�܂肽���ݎ��Ԃ����́A�t���[��������݂₷���A�Œ莮�Ԃ����̂ق����������傫���Ƃ����X��������܂��B

�@���̂���݂₷���͎Ԃ����̂��ׂĂ̎ԗւ�ڒn���₷������̂ŁA�܂肽���ݎ��Ԃ����́A������Ƃ����ʉ��H�ʂ𑖍s����̂ɗL���ƂȂ�܂��B

�@�������A����݂��傫���Ȃ�ƃt���[�����t�j���t�j�����ė͂����X���邽�߁A�y�������܂���B

�@�t���Œ莮�Ԃ�����ʉ��H�ʂŎg���ꍇ�A�����ꂩ�P�ւ��n�ʂ��畂���Ă��܂����Ƃ������̂ł����A�d�����ʂ𑖍s����Ƃ��ɉ������G�l���M�[���t���[���̂���݂Ƃ��ē������ɐ��i�͂Ƃ��ē`������̂ŁA�������̗ǂ����슴��������A�Ƃ����̂����_�ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@