1.脳性麻痺(小児まひ)の概論

2.脳性麻痺(小児まひ)診断・評価

3.脳性麻痺(小児まひ)治療方法・手技

4.小児麻痺に対するリハビリテーション

5.各発達期の療育

<NICUでの取り組み>

1)早期介入

新生児期は親と子が絆を結ぼうとする高感受期であり、この時期の親子関係の発達は将来の親子関係や発達に影響する。

加えて、新生児期の中枢神経系の特性には、

①余剰神経回路のポテンシャルが高い、

②余剰回路の代行機能、

③他の行動反応による代行、

④神経系の再成長および高感受性、

など可塑性がある。

個々の中枢神経系の成熟、生理的恒常性、感覚-運動行動の組織化に応じた新生児期からの適切な環境が中枢神経系の発達を支援し、発達障害を予防する。

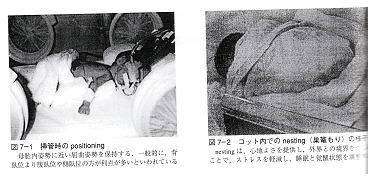

①ポジショニング(図1‐11,12)

胎内環境に近い姿勢(屈曲姿勢)による安静と自己調整能力の発達、習慣性の関節拘縮の予防と運動経験を目的に行う。腹臥位や側臥位での姿勢管理を行う。

一般的に、背臥位より腹臥位の方が利点は多いといわれる。ブランケットなどで優しく包んだ姿勢保持(nesting)は、生理系や諸活動の安定をはかる。

心地よさを提供し、外界との境界をつくることでストレスを軽減し睡眠と覚醒状態を調整する。

姿勢の崩れに対しては、児にしっかり添わせて囲うポジショニングに加え、タオルなどを用いた胸や足部の安定した支えを検討し、適度な皮膚感覚と安定した支持面での運動経験を促す。

②哺乳

低出生体重児やリスク児は、

1)神経―筋系の未熟性、

2)吸綴-嚥下反射の減弱、

3)姿勢調整機能の未発達

などから、哺乳問題をもつことが多い。

哺乳指導は、急性期からの姿勢管理、口腔周辺の感覚―運動の促進、吸綴―嚥下反射の促進をはかる。

早期からの口唇訓練、頬訓練、舌訓練、歯内マッサージは哺乳力を促進する。

③感覚刺激入力

適した感覚刺激は、行動の組織化と発達を促す。

例えば、麻痺による筋緊張の低下に対して、声かけや視覚刺激などで注意を喚起し姿勢保持の動機づけを行ったり、四肢への蝕刺激・圧迫刺激、関節の圧縮などによる感覚刺激を徐々に増やし、筋活動を促したりする。

また、最近では乳幼児に対するタッチセラピーが取り入れられている。

④ハンドリングの指導

子どもをどんな方法で運ぶかということが、子どもの運動行動に影響することがある。

したがって、それが子どもにとって受動的なものではなく必ずしや活動的な経験となるように、また、さらにそのほかの学習機会ともなるようにあらゆる試みをすべきである。

CP児は、しばしば健常児よりも長期にわたって抱き上げることが必要であり、また、必然的にずっと多くの支えを与えなければならない。

しかし、この余分な支えは出来るだけ早くから調節して取り除くことが大切である。

2)中等度痙性で伸展優勢の乳幼児

①子どもを起こしてから座位にする

子どもを起き上がらせる前に、体重が均等に分配され、できるだけ対称的に横たわっているように配慮する。

抱き上げようとするときに、子どもが興奮して後ろに反り返りこわばってきたら、股関節を曲げて上肢を前に持ってくるのが難しくなるので、まず転がして横向きにして、次に股関節と下肢をやや曲げて上肢を前に出し、横向きから起こして座位にする。

図1‐13は進展が優勢で、上肢が屈曲し肩が後退している赤ちゃんを起こして座位にする方法である。

扱い側の前腕で赤ちゃんの下肢をひらかせて外向きにしておくことが大切である。

赤ちゃんの肩を持ち上げて内向きにしてコントロールすることで、赤ちゃんは頭と上肢を前に持ってきやすくなり股関節と下肢を曲げるのも容易になる。

②抱き運ぶ

赤ちゃんを抱くとき、子どもの下肢を自分の腹部に巻きつけると、股関節の内旋と内転を強めてしまう。

また、片方のお尻にだけ手を当てて子どもを支えると、骨盤はそちらの側だけ上方に傾き、体幹と下肢の非対称性も強めてしまう。

子どもが背中の高い位置で支えられて脇の下に支えがないと、背中を伸ばしたり頭を持ち上げたり出来ない(図1‐14)。

図1‐15では、子どもを腰骨の上に乗せて抱くことにより、子どもの下肢を屈曲させて外転を小さくすることが可能となり、同時に体幹を回旋させているのが分かる。

脇の下で支えているので、子どもは上肢を前に出し、頭を持ち上げることが出来る。

このようにして抱けば、持っている能力を利用して、つかんだりバランスをとったりすることも出来る。

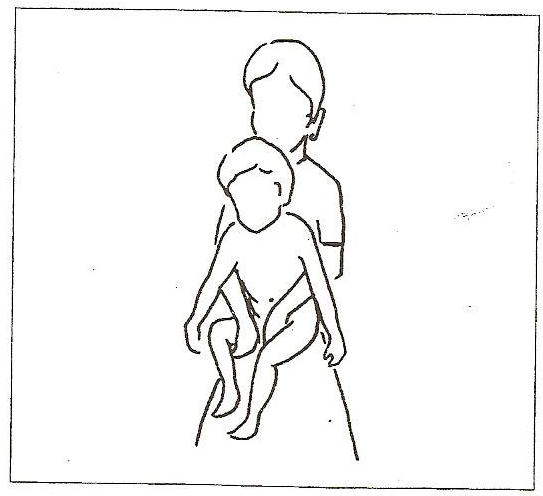

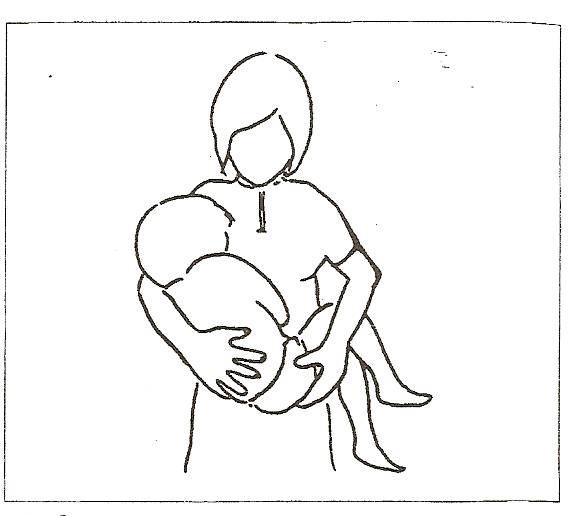

図1‐16は、母親が家庭で使えそうな抱き方でおる。子どもは母親に背を向け、下肢は屈曲・外転・外旋になっている。

母親は前腕を使って、子どもの肩の押し下げを止めている。

子どもの股関節の屈曲を保ちながら、お尻を母親のほうに引き寄せているので体幹が前方に傾いている。

このようにして抱けば、子どもは頭を持ち上げ背中を伸ばすよう促される。

図1‐16

3)重度痙性で伸展優勢の年長児

①子どもを起こして座位にする

伸展が優勢な子どもの場合は寝ているときに抱き上げると、股関節を屈曲させる、下肢を曲げてひらく、上肢を持ち上げることなどが出来ない(図1‐17)。

これを解決する手助けとして、まず子どもを横向きに寝返りさせて、次に頭と肩を前に持ってくると同時に子どもの胸に手を置く方法がある(図1‐18)。

図1‐17 図1‐18

②抱き運ぶ

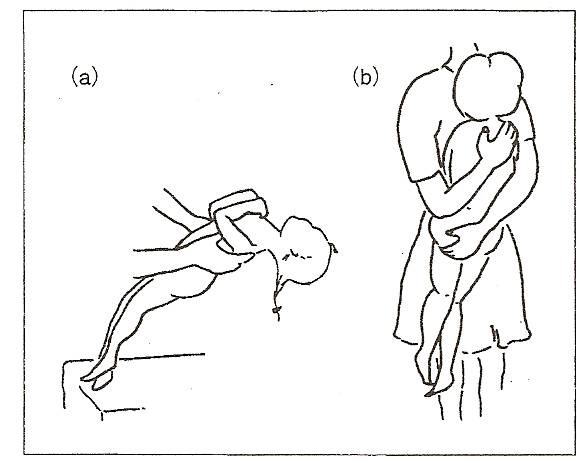

子どもの体重が増えてくると、肩に寄りかからせるしか抱き運ぶ方法がないということもある。

間違った方法で行うと子どもの頭は過伸展になり、肩が過度に屈曲して両上肢は内転する。

その結果、股関節と下肢の伸展が強まり、屈曲と外転が出来なくなる(図1‐19a)。

図1‐20はどんな子どもの場合にも避けなければならない抱き方で、子どもにとって情緒的によくないだけでなく、自分のことを自分でする機会が奪われ、非対称性を強める。

子どもの両上肢を介助者の肩にかけて前方に保ちながら体から離しておくことにより、子どもが頭を持ち上げて背中をまっすぐ伸ばせるようになる(図1‐19b)。

このとき介助者は両手を使って子どもの股関節を屈曲・外転・外旋に保つことが出来る。

図1‐20

4)中等度または重度の痙性で屈曲優勢の幼児

屈曲が優勢の幼児は、顎を前に突き出し、肩で内向きになった上肢は屈曲して体につけ、片手または両手がこぶしを握り締めている。

股関節と下肢は内向きでやや伸展している。

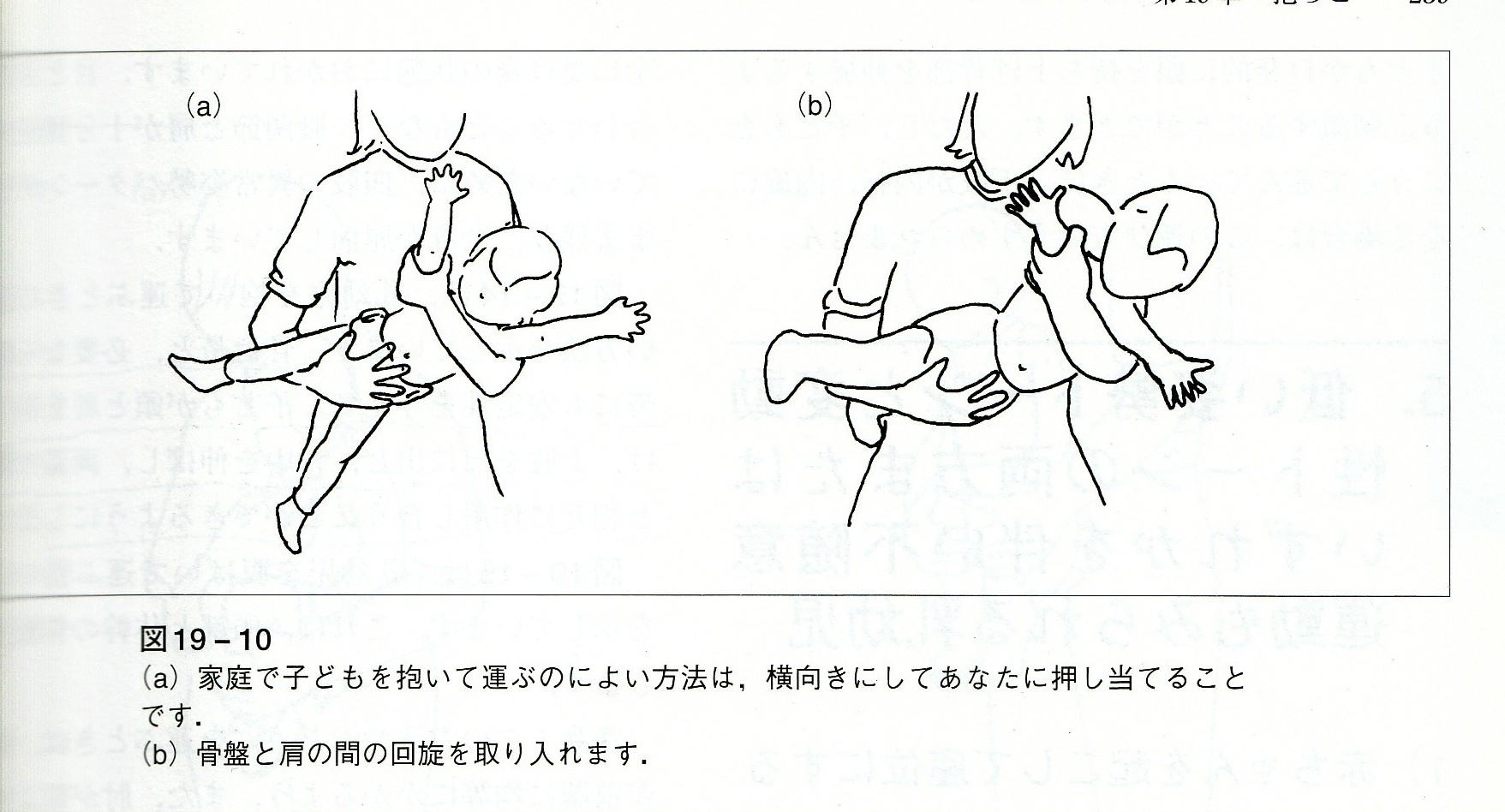

家庭で子どもを抱いて運ぶのによい方法は、横向きにして介助者に押し当てることである(図1‐21)。

この体位なら、子どもの背中を伸展位に保ち、上肢を下げたり曲げたりするのを防ぐことが出来る。

それと同時に、股関節と下肢を伸展させてひらかせ、股関節で外向きにしておくことが出来る。

さらに、骨盤と肩との間に回旋が取り入れられる。

代わりとなるもっと活動的な方法では、子どもが頭を持ち上げて背部と股関節を伸展するよう促し,抱き運びながら上肢を伸ばして周囲を検索させる(図1‐22)。

5)低い姿勢トーンと変動性トーンの両方またはいずれかを伴い不随意運動もみられる乳幼児

①赤ちゃんを起こして座位にする

量下肢を曲げ一緒にして腹部につけ、両上肢は前に出してその下肢を抱くようにさせる。

それから転がして横向きにするか、またはまっすぐ起こせば座位にできる。

②抱いて運ぶ

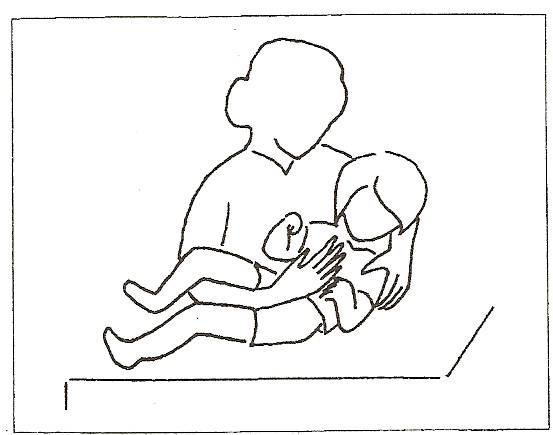

間違った方法で抱き運ぶと、赤ちゃんは完全に受身に置かれ、目と目を見つめ合わせることもなく、股関節と肩が十分に固定されていないので、四肢の異常姿勢パターンがそのまま残り、全身が屈曲してしまう(図1‐23)。

正しい抱き運び方は、骨盤体と必要なら肩甲帯にも安定を加えて、子どもが頭と肩を持ち上げ、上肢を前に出し、背中を伸展させ、環境と相互に作用しあうことが出来るようにする(図1‐24)。

<乳児期>

①生活リズムの調節

脳性麻痺児は、睡眠―覚醒リズムが確立しにくく、不安定で、昼夜逆転などの問題を持つことが多く、環境の調整を被りやすい。

生活リズムを記録すること、早寝、早起きの規則正しい生活リズム、昼夜逆転などの悪循環を絶つこと、例えば強い光・音・接触刺激が加わらないような静かな薄暗い部屋で寝かせつけること、覚醒時には授乳後に運動や遊びの時間を設け、昼間の活動を促すようにする。

②達成感を味わう、意欲を育てる

乳幼児期の何かしたいという「欲求」が、この実現に向けた「行動」として起こり、かつ、この行動が欲求を「達成」し、「達成感・満足感」を得られる過程を十分配慮する必要がある。

「欲求→行動→達成→満足」の過程がスムーズにいくことで、乳幼児は外界に対して興味を強くし、活発に働きかけ、運動発達は促進される。

親や治療・訓練に関係する者の果たす役割は大きい。

脳性麻痺による運動機能の制約による子どもの運動課題失敗は、親に自分の子どもは何も出来ないと思わせて、全てを介助する過保護の育児態度を生じやすい。

一方、子どもの失敗は努力が足りないとして難しい肢位運動課題をさせて、不成功感を子どもにさらに植え付けてしまうことも起こりがちだ。

すると自ら動こうという気持ちが失われ、運動への無関心が生じ、運動障害は重度化する。

③運動療法

脳性麻痺児の定型的な姿勢や運動パターンは、下位中枢で短絡した神経回路網を強化することになり、上位中枢の姿勢反応の発達を阻害する。

運動療法は、胎内から新生児期を通じて獲得した運動行動をうまく誘発し、重力の影響下に適応した運動行動を発達させることで、病的な緊張性姿勢反射活動の抑制をはかりながら、正常発達を基にした姿勢反応と運動行動を促進することが目標である。

<幼児期・学童期>

①手術

幼児期後半から就学前後になれば、多少とも四肢に変形・拘縮をきたしてくる。

痙直型の四肢麻痺で、股関節の脱臼、股関節や膝関節の屈曲拘縮(両麻痺では足部の外販尖足、片麻痺では内反尖足を呈することが多い)、内反尖足変形を生じ、脊柱側弯がある場合や、上肢の肩内転・内旋、肘屈曲、前腕回内、手関節掌屈、母子内転、指が屈曲している場合などは手術が必要となる。

②教育

欧米の先進国では普通学校に教師の他、専任の医療専門職が働いており、学校教育の中でも専門職によるチーム医療がなされている。

日本では、ごく一部の地域を除いて教師以外の療育専門職は働いていない。

必要に応じて制度の改善が必要である。

また、就学を機にして医学的療育から離れてしまいがちであるが、それが二次障害の発生に拍車をかけている。

変形・拘縮は成長スパートの時期(3~5歳、11~13歳)に増強しやすいため、定期的な療育指導による予防が大切である。

地域の普通学校への就学が望ましいが、それ以外の選択肢として特殊学校、養護学校、院内学級、訪問教育も用意されておくべきだろう。

<青年期・成人期>

①二次障害

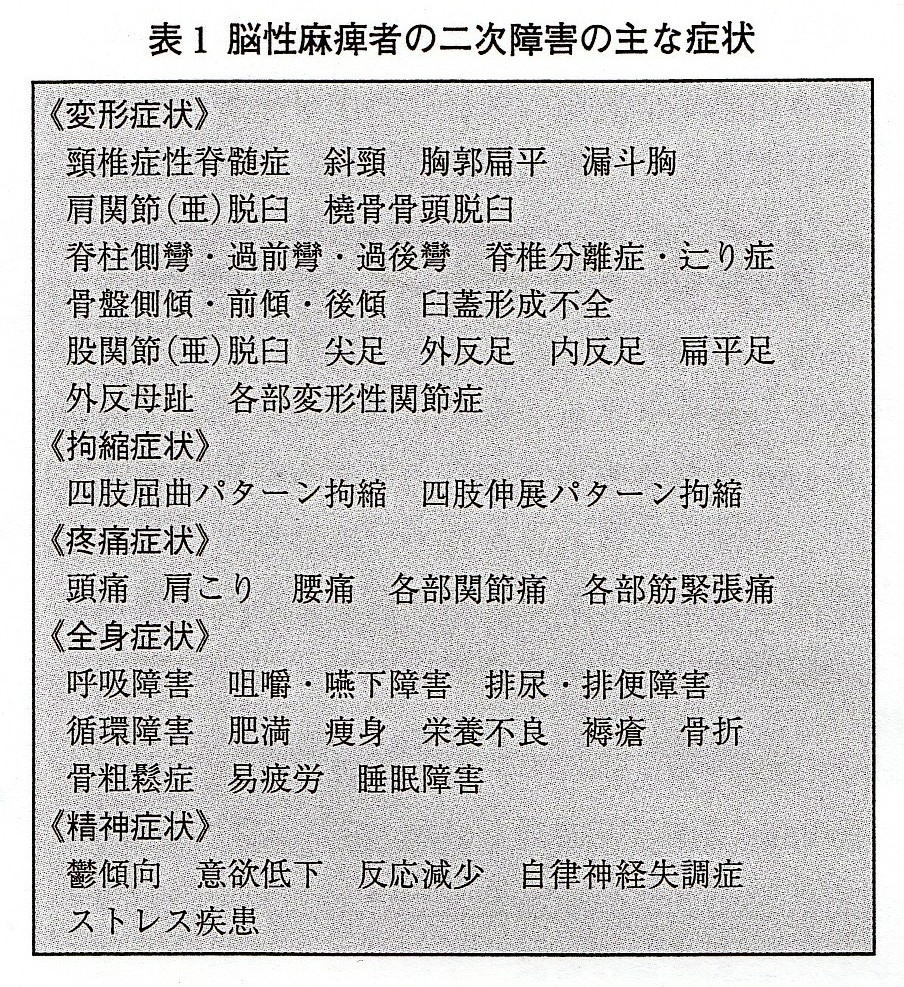

二次障害に明確な定義はない。代表的なものとして痙性股関節脱臼、脊柱側弯症、アテトーゼ型の頚椎症性痙髄症などがある(表1‐13)。

軽・中程度者には、頭痛、肩こり、股関節痛などが日常生活に支障をきたす症状として出現してくる。

脳性麻痺の二次障害の要因は老化と生活習慣病の2つの要因が大きいと考えられる。

また、健常者は日頃からほぼ無意識のうちにセルフケア(深呼吸、体をひねる、背伸び、自分で揉む・叩く)を行っているが、脳性麻痺者は疲れたときにこのような行為によってリカバリーやリフレッシュが行えていないことが機能低下・二次障害が急激に進む一因と関係している可能性がある。

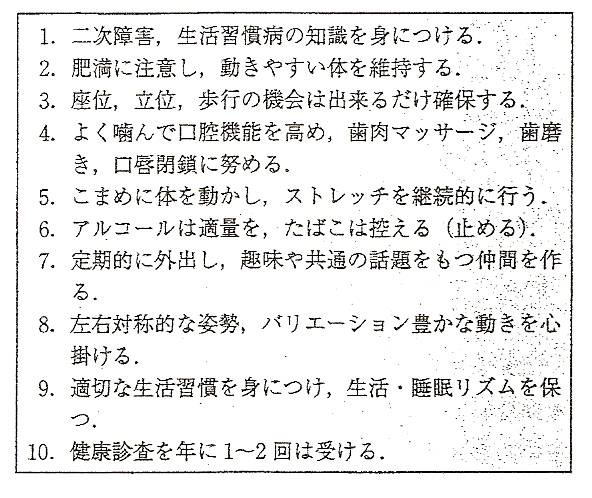

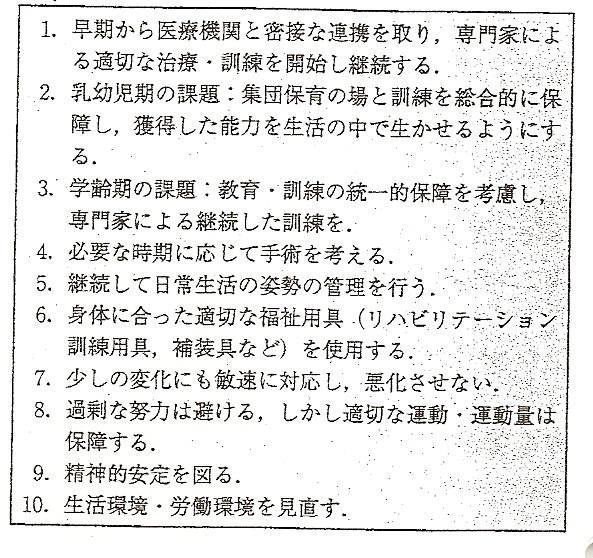

二次障害予防の原則として、山口らは健常成人の「健康づくりのための運動方針」にならい10か条を挙げている(表1‐14)。

また、坂野は理学療法士の立場から、日々の身体ケアによって二次障害の発症を遅らせること、軽減させること、進行を遅らせることができるであろう10項目を挙げている(表1‐15)。

表1‐14 脳性麻痺者の生活習慣病(二次障害)予防のための10カ条

表1‐15 二次障害への対策

1)拘縮と筋力低下・肥満

学校を卒業すると途端に、運動量が低下し、体重増加、拘縮の進行に悩むことが少なくない。

車椅子に座りっぱなし、あるいは床の上に寝転んだ状態におかれ、廃用性症候群に陥ることが極めて多い。

予防・対策として、できるだけこまめに動くこと、社会性の確保と飲食におけるセルフコントロールがまず重要になる。

そのためのもぜひ定期的に外へ出る機会は確保したい。

部分介助者の者は、自分で少しでもできることは就学中から自己トレーニングに心がけること、介助者は介助しすぎず本人の行動を促すことが大事になる。

ほぼADLが自立している者にとっては、一般的な生活習慣病の予防上の注意とともに、体のセルフコントロールの術を修得しておくこと、自分で自分の体を訓練する術を知っておくことが大切である。

2)骨粗鬆症と骨折、結石

基本的に立位歩行不能で動きが少なければ少ないほど、骨粗鬆症は強く、常に骨折の危険性をはらむ。

脳性麻痺の場合の骨折は膝周辺に起こりやすいので、ズボンや靴下を脱がせるとき、膝・ハムストリングのストレッチ時などは特に要注意である。

また、寝たきりに近いと尿結石や尿管・尿路結石が起こりやすい。

対策はここでもやはり、日頃からよく体を動かし拘縮を作らない、立位などを取り入れ、骨粗鬆症を予防することにある。

ベッド上安静が必要なときでも、動かせる関節は極力動かし、できるだけ起きることである。

3)股関節脱臼

一般の股関節と比べて、脳性麻痺の股関節は外反や臼蓋形成不全を合併していることが多く、脱臼になりやすい。

股関節の内転・内旋パターンの増強も要因の1つである。

立位歩行が可能な者はできるだけその機能を維持し、可動域の保持をはかることが予防につながる。

立位・歩行の際も、股関節の内転拘縮は極力避けたい。

重度の場合は伸展緊張の抑制、分離運動の促進はきわめて厳しいため、ポジショニングや良肢位保持を心がけることにより対応するのが妥当であろう。

座位は座位保持装置などの助けを借りてでも出来るだけとらせたい。

4)側弯

麻痺性の場合は、long C curveといわれる脊柱全体に連なるような側弯が多い。

傾向としては、

1)重度の障害の場合は側弯が進行しやすい、

2)片方の股関節脱臼は側弯と結びつきやすい、

3)胸椎部側弯より、胸腰椎以下に頂点を持つ側弯のほうが進行しやすく座位も不安定になりがち

など、断片的なことしか分かっておらず原因は不明である。

立位歩行可能な脳性麻痺児で思春期を過ぎた20~30度の軽度側弯は経過観察の必要性はあるが治療の必要性はない。

重度障害児では、対照的な姿勢を心がけ、座位で頭部を骨盤の上(できるだけ仙骨の上)、すなわち体軸上に位置させ、首を傾けた姿勢をそのままにしないこと、介助で立位の姿勢をとれるようならその機会を増やし、座位や寝たきりにしないことを早期から心がけておかねばならない。

体幹装具治療は脳性麻痺に対して治療効果があまり期待されず、装具を装着することによった更に動きが制限されるため、慎重に選択しなければならない。

5)頚椎症性脊髄症

これは誤用と過剰性が加重された二次障害である。

アテトーゼ型脳性麻痺の頚椎は可動域、速度、加速度とも大きく、この過剰運動が頚髄症をもたらす。

また、高度の椎間板変性が若年の頃より起こり、C3~5レベルですべりを中心とする不安定性が生じやすく、脊椎間が狭く早期に影響が出やすい。

頸部不随意運動に伴う過剰な力学的ストレスが頚椎の成長障害をもたらしている。

症状としては、進行する手指巧緻運動の低下や歩行能力の低下によるADL能力の低下、排尿排便障害などがある。

進行した場合に有効な治療法が少ない現状では、まずX線撮影を含む定期的な頸部のチェックや職場環境・作業姿勢の検討を行い、無理がこないように配慮する必要がある。

保存的治療としては、まずは安静を第一とし、一般頚椎症に対する温熱療法、牽引などを行う。頸部の安静のための装具は柔らかめで、不随意運動にうまく適合しなければならない。

②就労

就労・労働を考えると、立位歩行能力より知的能力・上肢機能の方がはるかに重要である。

歩けなくても車椅子・電動車椅子を無理なく自在に操れれば、頭脳労働においてはもはや歩き回るものと対等である。

さらに最近はコンピュータの普及により在宅就労も増えてきている。

しかし、脳性麻痺者の雇用に至る過程は平坦ではないし、就労条件も必ずしも良好とはいえない。

働く意欲を持ちながら就労の機会に恵まれないことの多い脳性麻痺者への雇用環境の整備が望まれる。

一方で授産施設、更正施設は本来、就労訓練を通して自立した生活を実現することが目的だが、実際には就労前の生活の構築とその前提になる自主性を獲得させる取り組みが必要である。

これらは、就労時期以前(乳幼児・学童期)から取り組むべき課題である。

<高齢期>

脳性麻痺者の老化現象は健常者と比較して、より早期に現れるとされるが、その原因としては加齢要素に加えて、各病型特有の肢体機能障害による運動不足や社会活動の少なさが関与するものと思われる。

運動障害が重ければ重いほど、また、感覚障害や知的障害を伴うとき、廃用症候群も顕著となりがちで、老化現象を助長することになる。

①日頃の健康管理

脳性麻痺者では、一度達成した運動能力も加齢要素に加えて痙―固縮、不随意運動、運動失調など、二次障害によって早期に減退し始める。

日課として、

1)関節拘縮予防のためのストレッチング、

2)姿勢保持訓練、

3)適度の運動、

が欠かせない。

身体機能障害は心肺機能にまで及んでおり、特に重度脳性麻痺者では心肺機能保持、改善のために呼吸理学療法が必要である。

また、加齢とともに廃用症候群や生活習慣病を招きやすい。

これらは若年期からも発症するため、脳性麻痺者に各病型の予後や廃用性症候群、生活習慣病いついて説明し、健康診断や自己健康管理について指導しておく必要がある。

②活動的な社会参加

運動障害は重度であっても、積極的な社会活動による精神発場は精神機能を高め、体力の維持や成人病の予防に繋がる。

6.脳性麻痺の病型別アプローチ

7.呼吸障害

8.摂食嚥下機能障害